皆さん、こんにちは!

中央大学・法学部・法律学科のなべです!

現在は慶應義塾大学法科大学院に通っています。

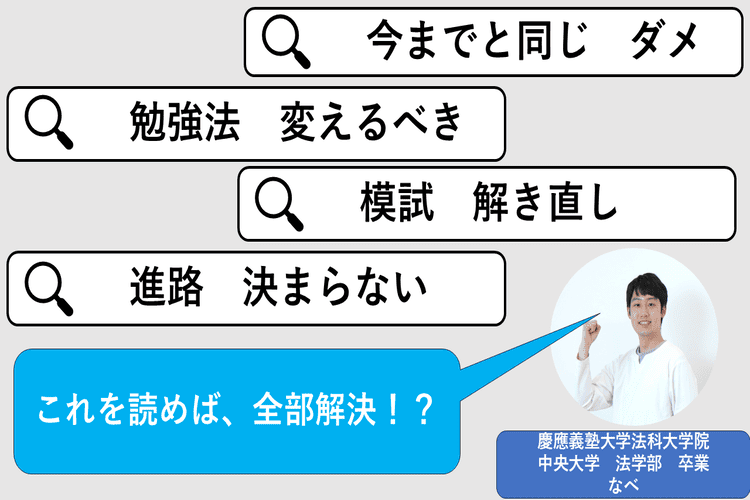

皆さんは高2の冬休みあたりから、受験ゼロ学期といわれることをご存じですか?

「もう受験生か...」、「何すればよいかわからん...」等々、いろいろ思うところはあるでしょう。

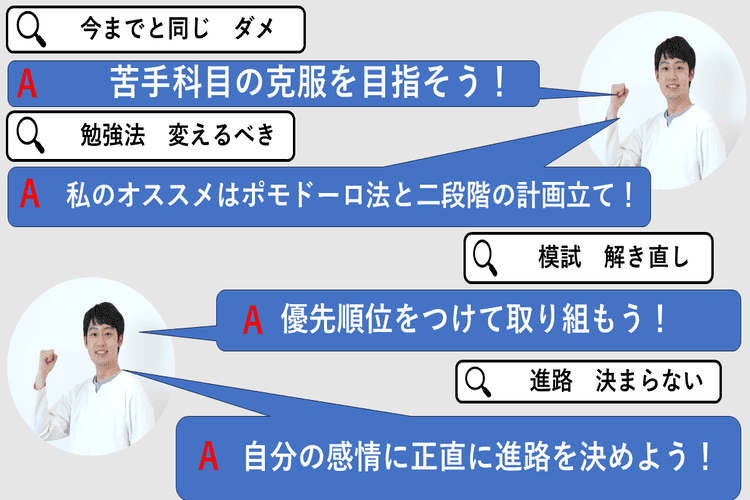

今回は、そんな皆さんの悩みを解決すべく、私の経験をもとに、5つの観点からお話しします!

①苦手な数学...どうやって勉強すべき?

②勉強を長く続けられない...

③模試の見直し、まったくできてないけどやったほうがいい?

④進路が決められなくて焦ってる!

⑤一般と推薦、どっちで進んだほうがいい?

\抽選で図書カードが当たる/

※締め切りは2025年1月9日(木)。

※抽選で50名様に、図書カード500円分が当たります。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。発送は2025年2月下旬を予定しています。

数学は暗記で点数を伸ばせる!

数学をどう勉強すべきか

今回は、苦手な方の多い数学に焦点を当てて、お話ししようと思います。

皆さんは、数学は演習科目で、覚えることは公式くらいと考えていませんか?

実はそんなことはありません。

数学は、暗記が大事です!

特に数学の苦手な方は、暗記することを意識する必要があると考えます。

というのも、応用問題や難しい問題も、基本的な問題や単元を組み合わせており、「訳がわからない」と思うかもしれませんが、複数パターンの解法があるからです。

つまり、解法を頭に入れれば、初見の問題でも、少なくとも部分点を得られるくらいには、対応できるようになると思います。

私の高校時代の先生も、こんなことを言っていました。

![]() 高校時代の数学の先生

高校時代の数学の先生

数学は引き出しを作れ。試験ではそこから探すだけだ。

解法を暗記するというのは、数学の勉強として大事でしょう。

もちろん、丸暗記ではその問題しか解けません。

「どうしてそうなるのか」、「なぜその公式が出てくるのか」を意識しながら、解き方を覚える必要があります。

私のオススメな方法は、これです!

①問題を解く

②解法理解

③繰り返す

①問題を解く

まず問題を解く必要がありますが、基本的な問題から解いてみましょう。

解いているうちに解けない問題が出てくると思います。

そういう時は、5分ほど悩んでわからなければ答えを見ましょう。

試験では長時間考えることができませんし、勉強時間は限られていると思うので、考えてわからなければ答えを見ることを推奨します。

②解法理解

連続で3問以上解けなかった(あるいは間違えた)場合は、そこでいったんストップしましょう。

それ以降は、解けない可能性が高く、やる気がなくなってしまいます。

さしあたりの自分のできるところとできないところを把握し、できなかったところは答えを見ながら途中式も含め理解していきましょう。

数学は解法をある程度覚える必要があります。

解法を理解することで、記憶することをオススメします。

③繰り返す

答えを見ないで解けるようになるまで繰り返しましょう。

ある程度できるようになったら、①でストップしたところから続けて演習しましょう。

このような順序で繰り返すことで、解法を確実にインプットできるので、数学の理解ができます。

また、現段階では応用問題は解けなくても問題ないでしょう。

基本を理解することを重視することをオススメします!

教材は何でもよいですが、オススメなのは進研ゼミの教材です。

進研ゼミの教材には2つの特徴があって、解きやすい+この勉強法にうってつけなんです!

・解答解説が驚くほど詳しく、途中式の省略がほとんどない

・穴埋めから始まるステップアップ形式で解きやすい

ぜひ、活用してみてください。

そして、数学以外の勉強法も知りたいという方がいると思います。

2023年の記事ではあるのですが、下記では5教科の勉強法を紹介しているので、興味があればそちらもご参照ください!

勉強継続のカギは習慣化

私は現在、司法試験の勉強をしているのですが、高校時代から今でも行っている勉強法が2つあります。

ポモドーロ法(時間計測)と2段階の計画、です。

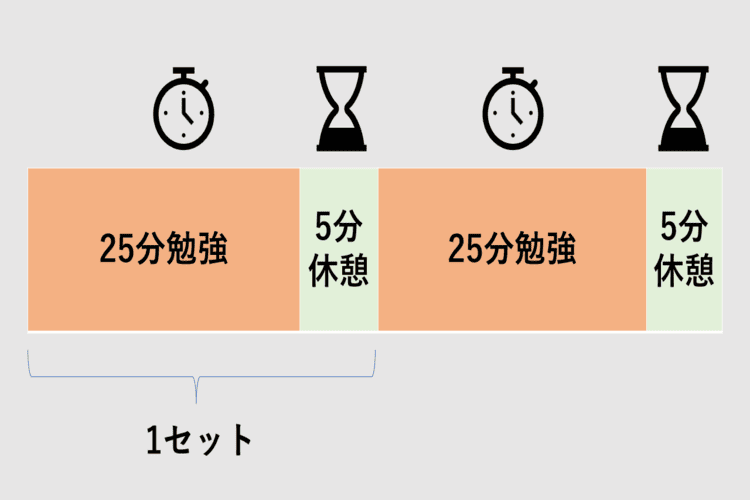

ポモドーロ法(時間計測)

これは、25分作業+5分休憩を4セットした後、30分休憩するというのを繰り返す方法です。

科学的に、最も集中力の続く方法だそうです。

ただ、25分は意外とすぐに経過してしまうため、私は50分学習+5分休憩を2セットした後、10分休憩するというやり方をしています。

このように、勉強時間を計測することで、自分の努力を可視化できるので、オススメです。

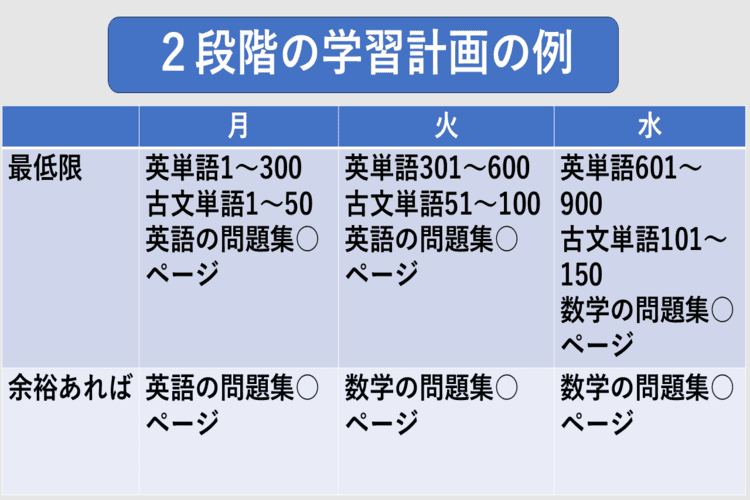

2段階の計画

「やるべきこと」と「やりたいこと」の計画をそれぞれ立てます。

「やるべきこと」

→頑張れば、1日で達成できる量の計画

「やりたいこと」

→時間的・体力的な余裕があるときに取り組む計画

この場合、少なくとも片方の計画は達成しやすく、自己肯定感が上がりやすいと思います。

また、優先順位をつけることで、必要な勉強だけに取捨選択できます。

「やりたいこと」が多すぎて、ただこなすだけになってしまうこと、よくありますよね...。

このような手段の目的化が起こると、勉強の質が低下するかもしれませんので、詰込み過ぎない計画を立てるというのがオススメです。

さらに、計画倒れを防ぐために、予備日を設定するのもオススメです。

修正しやすいため、計画通り進めないという悩みを解決しやすいです。

以下、例の画像ですので、参考にしてみてください。

解きっぱなしはもったいない

皆さんは、模試の見直しをしていますか?

私は高2では全くしていませんでした(笑)

ただ、見直しをしないのはもったいないです!

模試を解くことで、基礎から応用まで、自分の弱点を知ることができます。

そこで、見直しの方法をお話ししますね!

模試受験中

もし、模試の受験中に余裕があれば、このような印をつけてみてください。

・全くわからなかった問題⇒「×」

・悩んで運に任せた問題⇒「?」v・悩んだけど自信ある問題⇒「△」

模試は大事ではありますが、試験本番ではないので、模試受験後に活かすことの方が大事だからです。

模試受験後

模試受験後の見直しでは、上記印をつけたものに、優先的に対処しましょう。

私のオススメは、「悩んだけど自信ある問題(△)」→「悩んで運に任せた問題(?)」→「全く分からなかった問題(×)」の順番です。

「△」悩んだけど自信がある問題

自信があったのに間違えた場合、何か誤解をしている可能性があります。

また、自信があるということは、ある程度の知識があるということ。

そのため、すぐに習得しやすく、点数に直結しやすいです。

「?」悩んで運に任せた問題

悩んだ問題は、どこで悩んだのか、解答解説を見ながら確認することがポイント。

「×」全くわからなかった問題

全くわからなかった問題は、基礎的なものを除いて、原則やらなくてOK。「分からなかった問題(×)」が付くのは応用問題が多く、基礎がおろそかな段階で解こうとしても、効率が悪いから。

以上を終えたら、自分の苦手単元や、間違い方の癖を確認しましょう。

自分の得意不得意の認識と実際の差異を確認することは有用ですし、似たようなミスをしていることがわかれば、意識することで防ぎやすくなります。

全て見直すのは大変なので、優先順位をつけて、少しでも見直しをしてほしいです。

ちなみに、2023年の記事ですが、見直しの方法について、性格別・学習戦略別・勉強方法別にお話しているので、よろしければ下記もご参照ください。

進路選択の肝は感情

ここからは、進路について考えてみましょう!

皆さんは、志望大学・学部をもう決定していますか?

まだの方、安心してください。

当時の私は志望学部は法学部で決定していましたが、志望大学は全然定まっていませんでした。

とはいえ、そろそろ絞った方がよいのも事実。

そこで、進路を決める方法を1つ、お話しようと思います。

ズバリ!

自分の感情に正直になること!

です!

私自身、法学部に行きたいと思ったのは、「裁判官の法服格好いいな」、「法律知りたいな」という憧れや興味が理由です。

「感情なんかで決めてもよいのか」と思われるかもしれませんが、大学ならば基本的に4年間通うことになります。

4年間も興味のない学問やりたいですか?

自分がやりたいと思ったことなら続けやすいので、感情を大事にしてみてほしいです。

私なんて、憧れだけで今や法科大学院に進学してますからね(笑)

ちなみに、2022年の高1向け記事ですが、好きなことから進路を見つける方法についてお話しているので、是非下記記事もご覧ください。

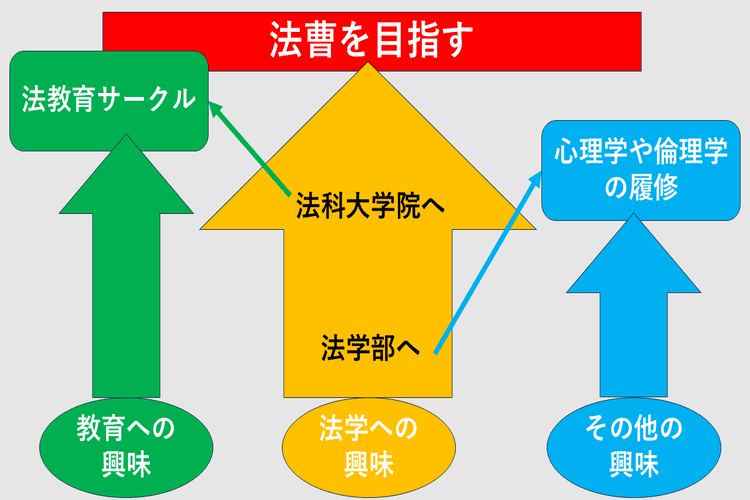

そして、好きなことが複数あって悩むという方もいるかもしれません。

そういう場合は、自分がその学部に行って、どうなっているか想像してみてください。

想像しやすいほうが、解像度が高いといえるので、興味関心が高い可能性があります。

また、実は私は法学部のほかに教育学部に興味がありました。

そのため、今は法教育サークルに所属して、小学生・中学生・高校生に模擬裁判や法律の講義をしています。

ほかにも、心理学等、法律に関係のない科目も履修することもしました。

下記は、私の場合の興味関心とその後の行動を図式化してみたものです。

このように、サークルや授業の取り方によっては、複数の興味関心を叶えられるので、過度に悩みすぎず、気楽に考えてほしいです。

一般か、推薦か

一般入試で進むか、推薦入試で進むか、悩んでいる方もいると思います。

私は高3の春から推薦入試を意識し、夏休み明けから推薦入試にシフトしました。

そのため、私としては現段階で一般入試か推薦入試かを決め打ちする必要はないと思います。

というのも、当時の私自身決めきれていなかったからです。

また、高3、1学期の評定平均も推薦入試には考慮されること、これから学ぶことも入試の範囲であることから、授業はないがしろにしすぎないことで、一般入試と推薦入試どちらも可能性があり得ると思います。

可能性は多いに越したことはないので、行きたい大学・学部の推薦入試があるならば、頭の片隅に入れつつ、一般入試の勉強をするでもよいと思います。

ちなみに、「本当に両立できるのかよ」と疑っている方は、高3向けですが、下記記事を見ていただければ、少しは納得いただけるかと思います。

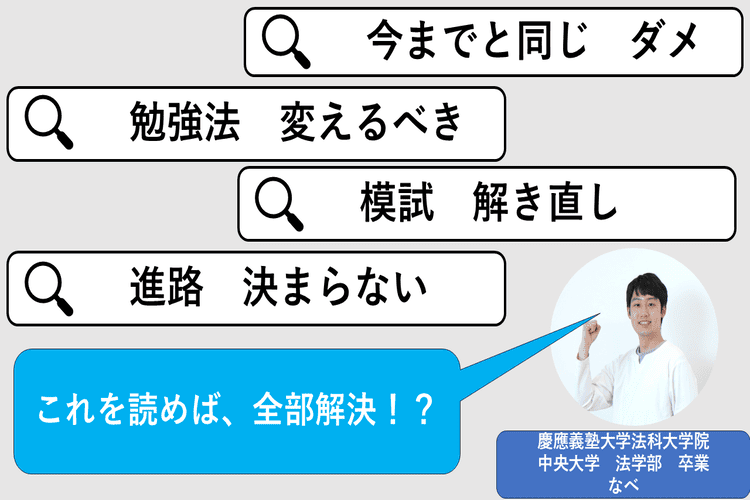

まとめ

以上、要約すると下記の通りです!

これだけでも忘れずにいただければうれしいです!

スクショ推奨です!(笑)

受験ゼロ学期についてお話してきました。

もし何か詳しく聞きたいことやわからないこと、本記事以外に聞きたいこと等ありましたら、先輩ダイレクトで質問してくださいね。

いつでも指名質問をお待ちしております!

以上、なべでした!

この記事に関するアンケートを実施しています!

アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で50名様に、500円分の図書カードが当たるので、ご協力ください。

\抽選で図書カードが当たる/

※締め切りは2025年1月9日(木)。

※抽選で50名様に、図書カード500円分が当たります。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。発送は2025年2月下旬を予定しています。

<この記事を書いた人>

慶應義塾大学法科大学院在学中

中央大学法学部法律学科卒業

なべ

※この記事は公開日時点の情報に基づいて制作しております。

記事にコメントする

【コメント送信前に必ずお読みください】

このコメント欄では、質問や相談はできません。