英単語暗記のサイクル化で、偏差値UP!

偏差値20UP!

慶應義塾大 理工学部ひめち先輩

◆部活:管弦楽部(週6日)、書道部(週1日)

◆部活引退:高3・7月

◆入試形態:指定校制推薦入試

◆入試科目:なし

◆得意科目:数学・公民

◆苦手科目:古文・漢文

どんな人にオススメ?

偏差値UPの入試対策とは?

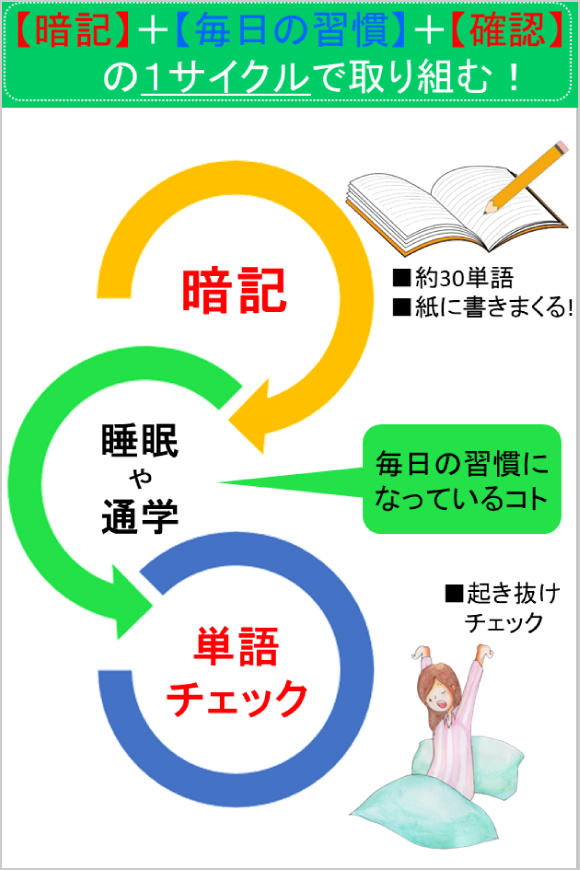

夜眠る前に、単語帳数ページ分の単語(約30語)を覚えていました。私の場合は、2日に1回のペースで実施。適当な紙に書きまくって覚えました!

夜眠る前に、単語帳数ページ分の単語(約30語)を覚えていました。私の場合は、2日に1回のペースで実施。適当な紙に書きまくって覚えました!

朝目覚めたら、すぐに単語チェック。布団から出る前に、空で何単語言えるか確認しました。

朝目覚めたら、すぐに単語チェック。布団から出る前に、空で何単語言えるか確認しました。

■ポイント覚えているかの確認は、暗記してから少し時間をとって行うと、定着しているか確認できてオススメ。だから、【暗記】+【毎日の習慣】+【確認】を1サイクルにするのがポイントです!

通学中、電車内で単語を覚えて、帰宅後にチェックする方法も取り入れると、1日で2サイクル回せます。サイクル化すると、取り組むのも意外と楽だったから、ぜひ試してみてくださいね。

解説を【読む】→【写す】→【演習】で偏差値UP!

偏差値6UP!

東北大 工学部サウスポー先輩

◆委員会:選挙委員会(活動は、選挙前の約1か月間)

◆委員会引退:高3・10月

◆入試形態:推薦入試

◆入試科目:英語・数学・物理

◆得意科目:数学・物理

◆苦手科目:古文・漢文・化学

どんな人にオススメ?

偏差値UPの入試対策とは?

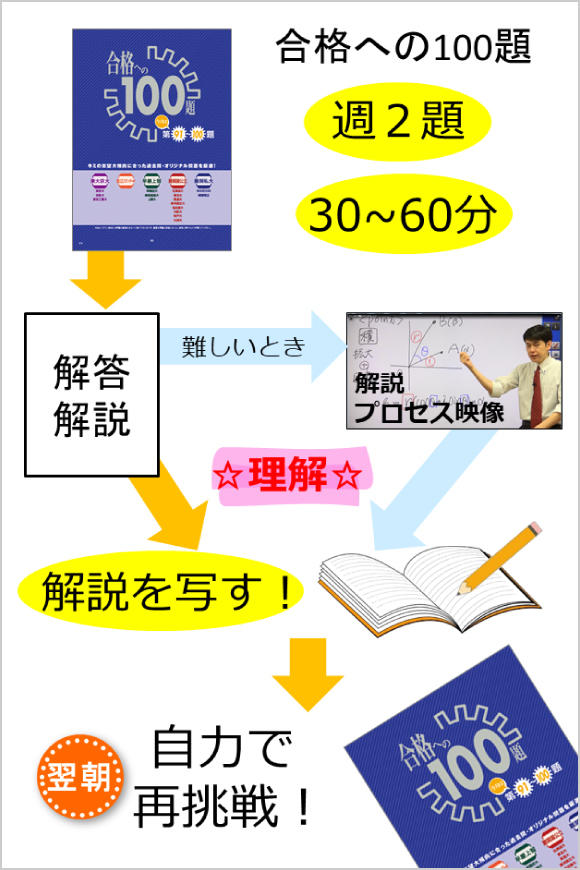

『合格への100題』を使って、実際の入試問題に触れるようにしていました。毎日は難しいので、1週間に2題を目標に。難しくても30分~1時間くらいはねばって考えました。それでも手が出ない問題は、解答をチェック!

『合格への100題』を使って、実際の入試問題に触れるようにしていました。毎日は難しいので、1週間に2題を目標に。難しくても30分~1時間くらいはねばって考えました。それでも手が出ない問題は、解答をチェック!

解答はじっくり読みながら、適当な紙に写しました。公式など理解があやふやな部分は、問題集などで調べ、情報を補いつつ、書き写しました。

解答はじっくり読みながら、適当な紙に写しました。公式など理解があやふやな部分は、問題集などで調べ、情報を補いつつ、書き写しました。

解説を読んでも難しく感じるときは、「解説プロセス映像」の出番。動画を見ながら、解説を書き写すことで、解答の流れを理解できました。

自力で解けなかった問題は、翌朝再チャレンジ!僕は、早めに登校していたので、学校が始まるまでの30分くらいを復習の時間にあてていました。

自力で解けなかった問題は、翌朝再チャレンジ!僕は、早めに登校していたので、学校が始まるまでの30分くらいを復習の時間にあてていました。

一度で解けるようにならなくても大丈夫です。解説を読んで理解→写す→挑戦を繰り返していれば、必ず解けるようになりますよ!

■ポイント入試問題は、見ただけで難しいことがわかって「わ!やりたくない」と思うもの。僕もそうでした。でも、問題演習は、合格に向けて避けては通れない道です。僕は、「高3の早い時期に、入試問題を解けるようになれば、受験勉強をリードできる!」と思って取り組んでいました。ぜひチャレンジしてみてくださいね!

苦手も克服★ 選択式問題を活用して、偏差値UP!

偏差値10UP!

首都大学東京 人文社会学部オッティ先輩

◆部活:生徒会(週5日)

◆部活引退:高3・9月

◆入試形態:一般入試

◆入試科目:英・数・国・化基・生基・日・倫政

◆得意科目:日本史・公民

◆苦手科目:数学・現代文

どんな人にオススメ?

偏差値UPの入試対策とは?

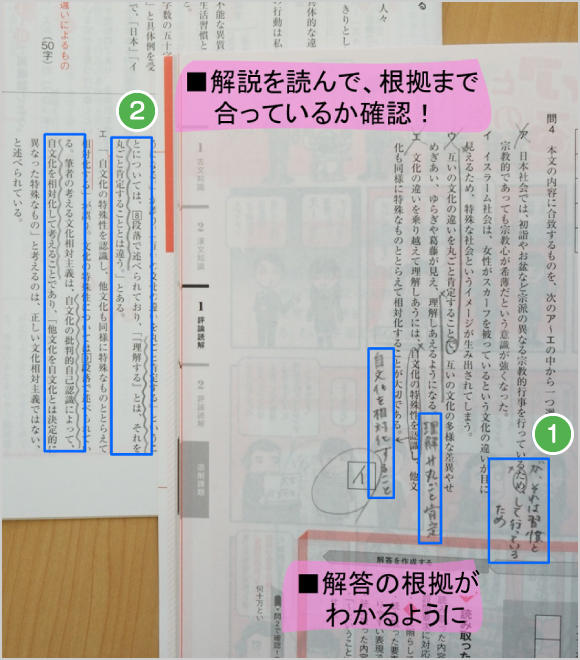

選択式の問題を用意して、選択肢を絞る練習をしました。素材文を読み進めるときから、筆者の主張に線を引くなどしておき、選択肢を絞るときに自分が解答の根拠とした部分がわかるように印をつけるようにしました。

選択式の問題を用意して、選択肢を絞る練習をしました。素材文を読み進めるときから、筆者の主張に線を引くなどしておき、選択肢を絞るときに自分が解答の根拠とした部分がわかるように印をつけるようにしました。

解答解説を読み、解答の根拠が合っているか、ていねいに確認します。

解答解説を読み、解答の根拠が合っているか、ていねいに確認します。

■ポイント慣れてきたら、選択肢を選ぶ前に、設問の解答を自分でつくるようにしました。記述後に、自分の解答と類似しているものが選択肢にあれば文章を読めている自信にもつながります。演習を重ねるうちに、足りない要素もわかるようになって、記述力もアップ!

一期一会マインドで、偏差値UP!

偏差値15UP!

北海道大 法学部あやなつ先輩

◆部活:弓道部(週6日)

◆部活引退:高3・6月

◆入試形態:一般入試

◆入試科目:英・国・生基・地基・世・日

◆得意科目:日本史

◆苦手科目:数学・世界史

どんな人にオススメ?

偏差値UPの入試対策とは?

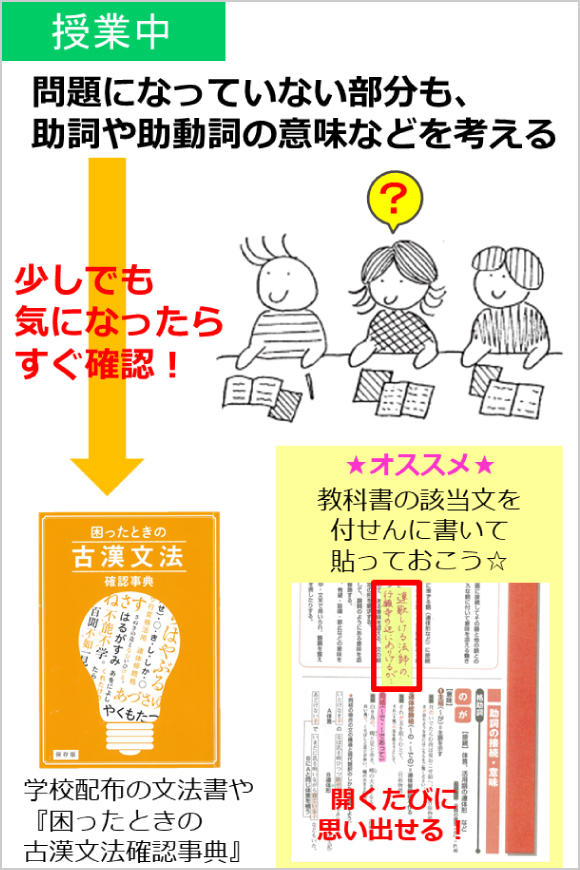

授業で扱う文章は、一期一会。問題になっていない部分も、助詞や助動詞の意味などを考えるようにしていました。「少しでも気になったらすぐ確認」を徹底!

授業で扱う文章は、一期一会。問題になっていない部分も、助詞や助動詞の意味などを考えるようにしていました。「少しでも気になったらすぐ確認」を徹底!

文法書や『困ったときの確認事典』を調べ、間違えやすいと思った部分には、マーカーで線を引いていました。例文が少ないときには、付せんに教科書の該当文を書いて貼っておくことも。すぐに理解できなかった文法は、試験での減点ポイント。理解しづらく感じた文章も一緒に確認できるようにしておくことで、文法書を開くたびに思い出せて、記憶につながりました。

文法書や『困ったときの確認事典』を調べ、間違えやすいと思った部分には、マーカーで線を引いていました。例文が少ないときには、付せんに教科書の該当文を書いて貼っておくことも。すぐに理解できなかった文法は、試験での減点ポイント。理解しづらく感じた文章も一緒に確認できるようにしておくことで、文法書を開くたびに思い出せて、記憶につながりました。

■ポイント古文や漢文を見たら、文法を意識するクセをつけてしまうこと!【わからない文法は調べて覚える】これを習慣化していたので、読解演習が増えても「また文法事項に時間を割かなきゃ」と焦ることなく学習を進められました。

アプリと紙教材を使い分けて、偏差値UP!

偏差値8UP!

大阪市立大 生活科学部かななん先輩

◆部活:茶道・華道部(週1~2日)

◆部活引退:高3・6月

◆入試形態:公募制推薦入試

◆入試科目:英・数・国・化・生・地

◆得意科目:英語・生物

◆苦手科目:現代文

どんな人にオススメ?

偏差値UPの入試対策とは?

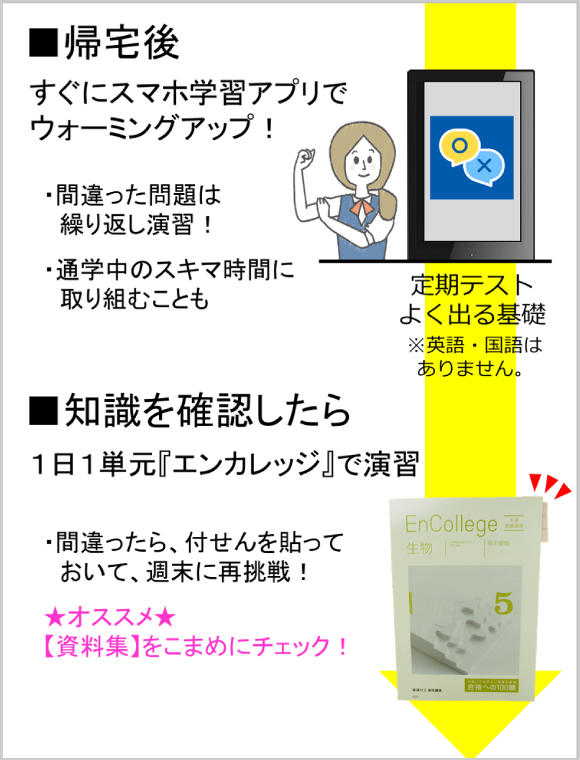

学校から帰宅したら、すぐにスマホで「定期テスト よく出る基礎」アプリに取り組むようにしていました。定期テスト対策っぽいけれど、私は入試対策として活用。やる気が出ないときも始めやすくて、よい勉強のウォーミングアップになりました!間違った問題だけに取り組めるので、繰り返し演習で、覚え残しを防止!

学校から帰宅したら、すぐにスマホで「定期テスト よく出る基礎」アプリに取り組むようにしていました。定期テスト対策っぽいけれど、私は入試対策として活用。やる気が出ないときも始めやすくて、よい勉強のウォーミングアップになりました!間違った問題だけに取り組めるので、繰り返し演習で、覚え残しを防止!

知識事項を確認したら、『エンカレッジ』へ。1日にまとめて取り組むのではなく、1単元ずつ進める方が、じっくり理解できるのでオススメです。

知識事項を確認したら、『エンカレッジ』へ。1日にまとめて取り組むのではなく、1単元ずつ進める方が、じっくり理解できるのでオススメです。

間違った問題には、付せんを貼って見直しポイントがひと目でわかるようにしていました。平日に増えた付せんつきの問題は、休日に再チャレンジ! 次に試験で問われても解ける自信がついたら、付せんをはがしていました。

間違った問題には、付せんを貼って見直しポイントがひと目でわかるようにしていました。平日に増えた付せんつきの問題は、休日に再チャレンジ! 次に試験で問われても解ける自信がついたら、付せんをはがしていました。

■ポイント解説を読んで少しでも疑問に思う部分は、学校で配られている資料集で、該当部分の図や表を確認していました。周辺に載っている知識も気になったところは読むのがオススメ。解説文の理解が深まるし、様々な知識が関連づくことで、違う問われ方をしたときでも、「あの問題の解き方は使えないかな」と、解法を思い出すきっかけにつながりました!

過去の模試を活用して、偏差値アップ!

偏差値63(世界史)&70(日本史)をキープ!

大阪大 外国語学部さつまろ先輩

◆部活:演劇部(週7日)

◆部活引退:高3・6月

◆入試形態:一般入試

◆入試科目:英・国・数・化基・生基・日・世

◆得意科目:古文・漢文・日本史

◆苦手科目:数学・生物

どんな人にオススメ?

偏差値UPの入試対策とは?

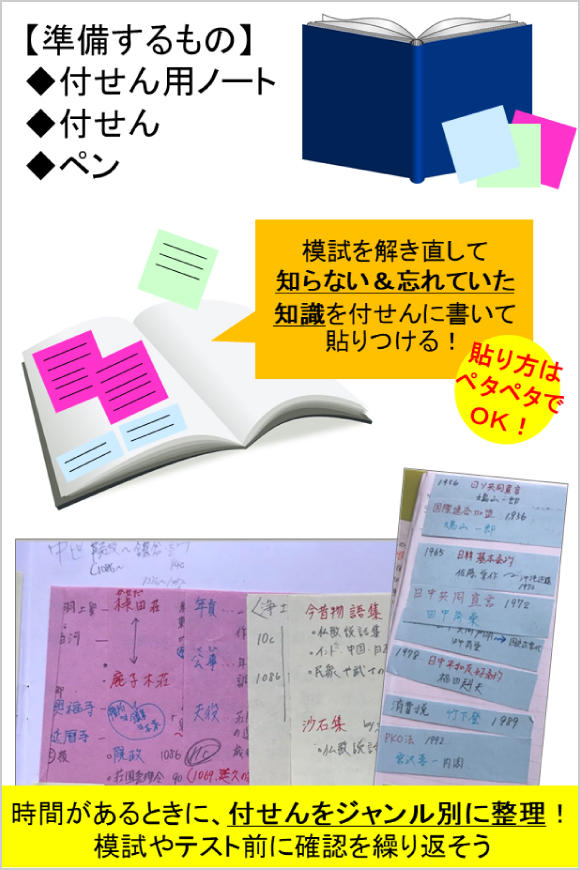

高3の1学期から、模試の解き直しをしていました。模試の時から、わからない問題には印をつけておくことがポイント!私は、理解があいまいなところは「△」、見たことがある気はするけれどわからない問題には「?」、まったく知らない・わからない問題には「×」印をつけていました。

高3の1学期から、模試の解き直しをしていました。模試の時から、わからない問題には印をつけておくことがポイント!私は、理解があいまいなところは「△」、見たことがある気はするけれどわからない問題には「?」、まったく知らない・わからない問題には「×」印をつけていました。

採点をしつつ、印をつけておいた問題を優先的に、解説を読み込みます。知らなかったり、忘れていたりする知識は、適当な付せんにまとめてノートにペタペタ貼っておきます。

採点をしつつ、印をつけておいた問題を優先的に、解説を読み込みます。知らなかったり、忘れていたりする知識は、適当な付せんにまとめてノートにペタペタ貼っておきます。

余力があるときに、ノートに無造作に貼りつけていた付せんを、時代、制度、人物などジャンル別に整理します。整理することで、定着していなかったあいまいな知識が頭に入りやすくなりました。

余力があるときに、ノートに無造作に貼りつけていた付せんを、時代、制度、人物などジャンル別に整理します。整理することで、定着していなかったあいまいな知識が頭に入りやすくなりました。

■ポイント模試やテスト前は、ノートを確認するようにしていました。さらっと見るだけでも、回数を重ねると重要知識の定着を図れるので、効率的に知識量をアップできますよ!