- TOP

- 大学別合格ルート一覧

- 東北大合格ルート

- 先輩直伝!東北大の合格体験記

- 【東北大】「慣れる」「早めの準備」で差がつく!

【東北大】「慣れる」「早めの準備」で差がつく!

- 合格体験記

- 2025/07/07

東北大理学部物理学科に合格したH・A先輩の体験談!

「慣れること」と「早めの準備」を意識した2次試験対策や、おすすめの参考書、進路決定のきっかけまで詳しく紹介します!

先輩データ

東北大 理学部物理学科 H・A先輩

高校時代の部活:サッカー部

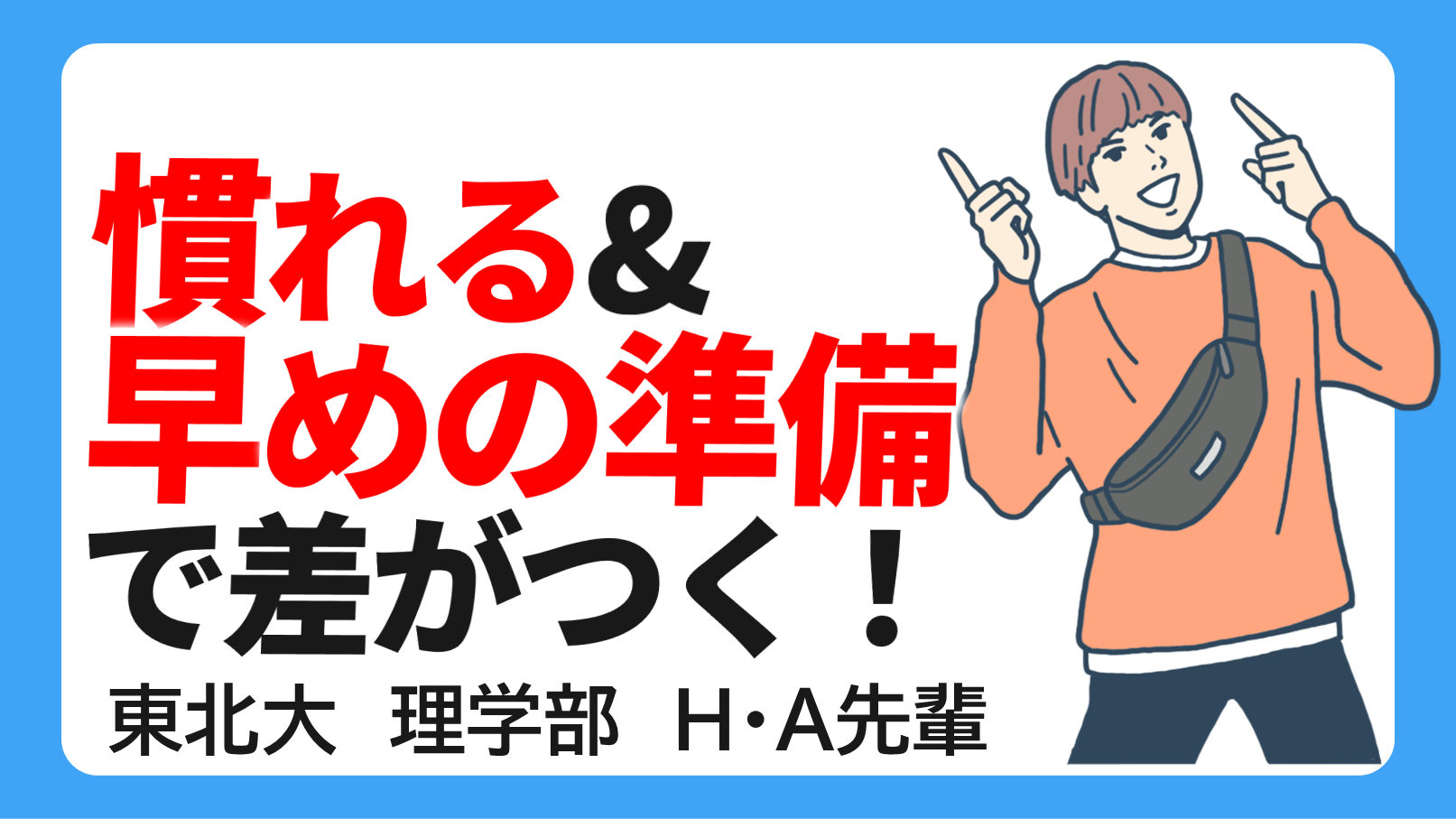

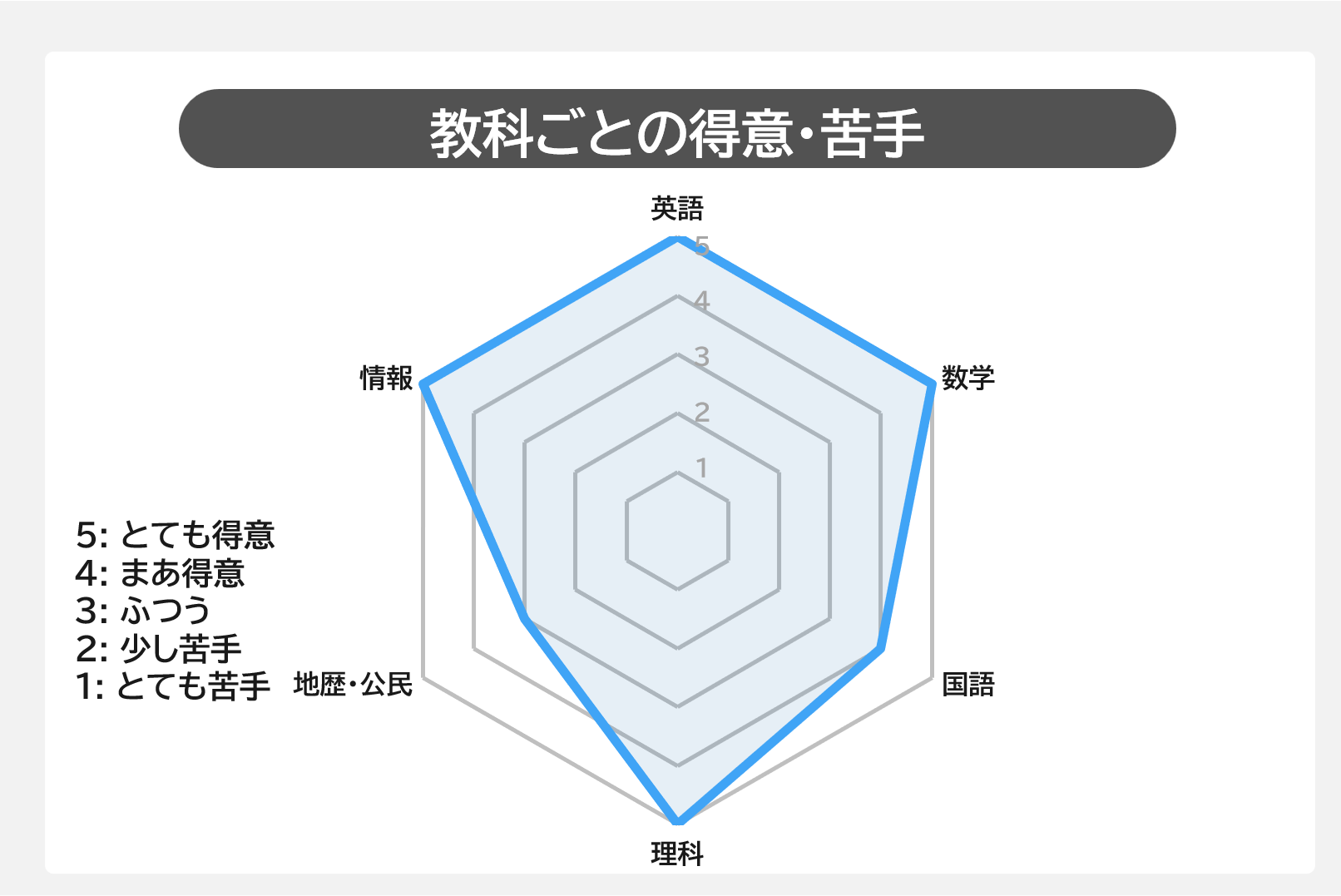

H・A先輩の高校時代の成績データ

2次試験対策は「慣れること」から

受験本番が近づくにつれて、記述中心の2次試験に不安を感じるようになりました。

そこで、高3の11月ごろから東北大の過去問に取り組み始めました。

まずは傾向に慣れることを意識し、過去10年分を解くことを目標に設定!

解いたあとは必ず解答・解説を読み込み、出題の意図や記述のポイントを丁寧に確認しました。

受験直前期には、実際の試験時間を意識して時間配分の練習も行い、本番をイメージした演習に取り組みました。

不安だった2次試験も、過去問演習を重ねたことで、少しずつ自信を持てるようになりました。

後回しにして後悔した科目

「もっとやっておけばよかった」と感じるのは、共通テストの地理です。

理系だったこともあり、配点の低い地理はつい優先順位が下がり、対策が後回しになってしまっていました。

地理は暗記が中心の科目ですが、深く理解しようとするよりも、まずは共通テスト特有の出題形式に慣れることが大事。

過去問を多く解いて対策しましたが、取りかかるのが遅く、十分な演習量を確保できませんでした。

軽く見ていた科目ほど、実は差がつきやすいと実感しました。

また、化学は覚えることが多いため、もっと早くから先取りしておけばよかったと感じています。

どちらも後悔しないためには「早めの準備」がカギだと思います。

物理と数学をつなげてくれたオススメの一冊

物理の勉強で特に役立った参考書が、『新物理入門』(駿台)です。

これは国公立最難関大を目指す人向けの一冊で、微分・積分を使って高校物理を論理的に解説してくれます。

教科書では説明が不十分に感じるような公式も、背景から丁寧に説明されていて、理解が一段と深まりました。

ただし、この本を使いこなすには、数学IIIの微分・積分をある程度理解している必要があります。

最初は少し苦戦しましたが、物理の考え方が整理されるだけでなく、微分・積分の理解も深まり、数学の力も自然と伸びていったのを感じました。

物理と数学のつながりを意識したい人には、ぜひおすすめしたい一冊です。

「理解する面白さ」進路の決め手!

東北大学を志望したきっかけは、物理の学びを通して「もっと知りたい」と思えたことにあります。

勉強の中で、微分方程式などの数学を使うことで物理の公式を一般化したり、応用したりできることに気づき、ただの暗記ではなく「理解する面白さ」を感じるようになりました。

そこから物理そのものがどんどん楽しくなり、自然と物理学科を志すようになりました。

進路に迷っていた時期、高校の物理の先生に相談したところ、東北大学の物理学科を勧められました。

実際にオープンキャンパスで大学を見学し、研究環境や雰囲気に惹かれて、ここで学びたいと心から思い、受験を決意しました。

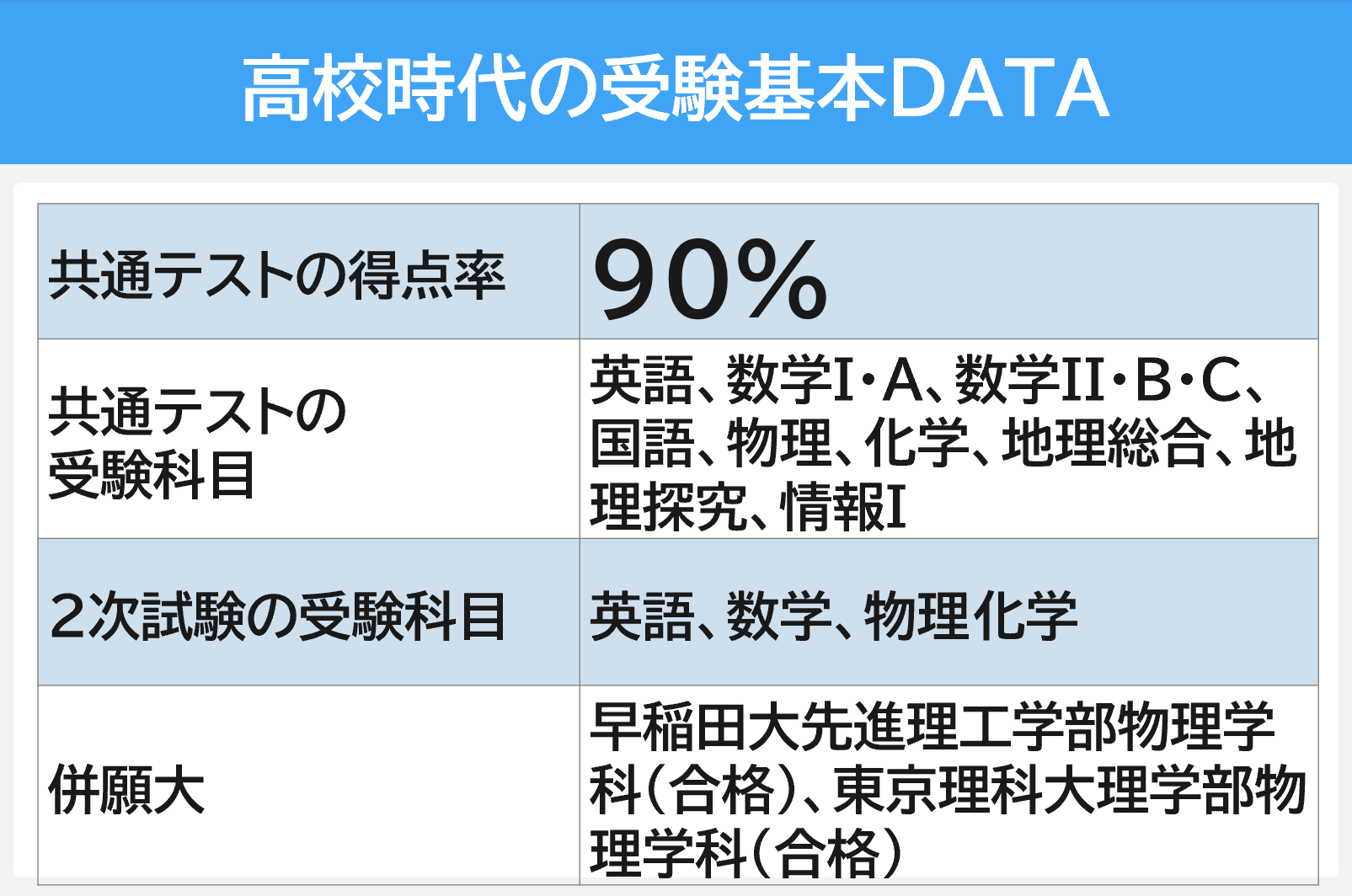

H・A先輩の受験基本DATA