- TOP

- 大学別合格ルート一覧

- 東京大合格ルート

- 先輩直伝!東京大の合格体験記

- 【東京大】取捨選択がカギ!演習量×復習で合格へ!

【東京大】取捨選択がカギ!演習量×復習で合格へ!

- 合格体験記

- 2025/07/07

- 目次

-

東京大学理科一類に合格したK・O先輩の体験談!

「量」と「慣れ」を意識した2次試験対策や、東大数学で意識した問題の取捨選択、復習の工夫など、合格までの勉強法を紹介します。

先輩データ

東京大 理科一類 K・O先輩

高校時代の部活:物理部

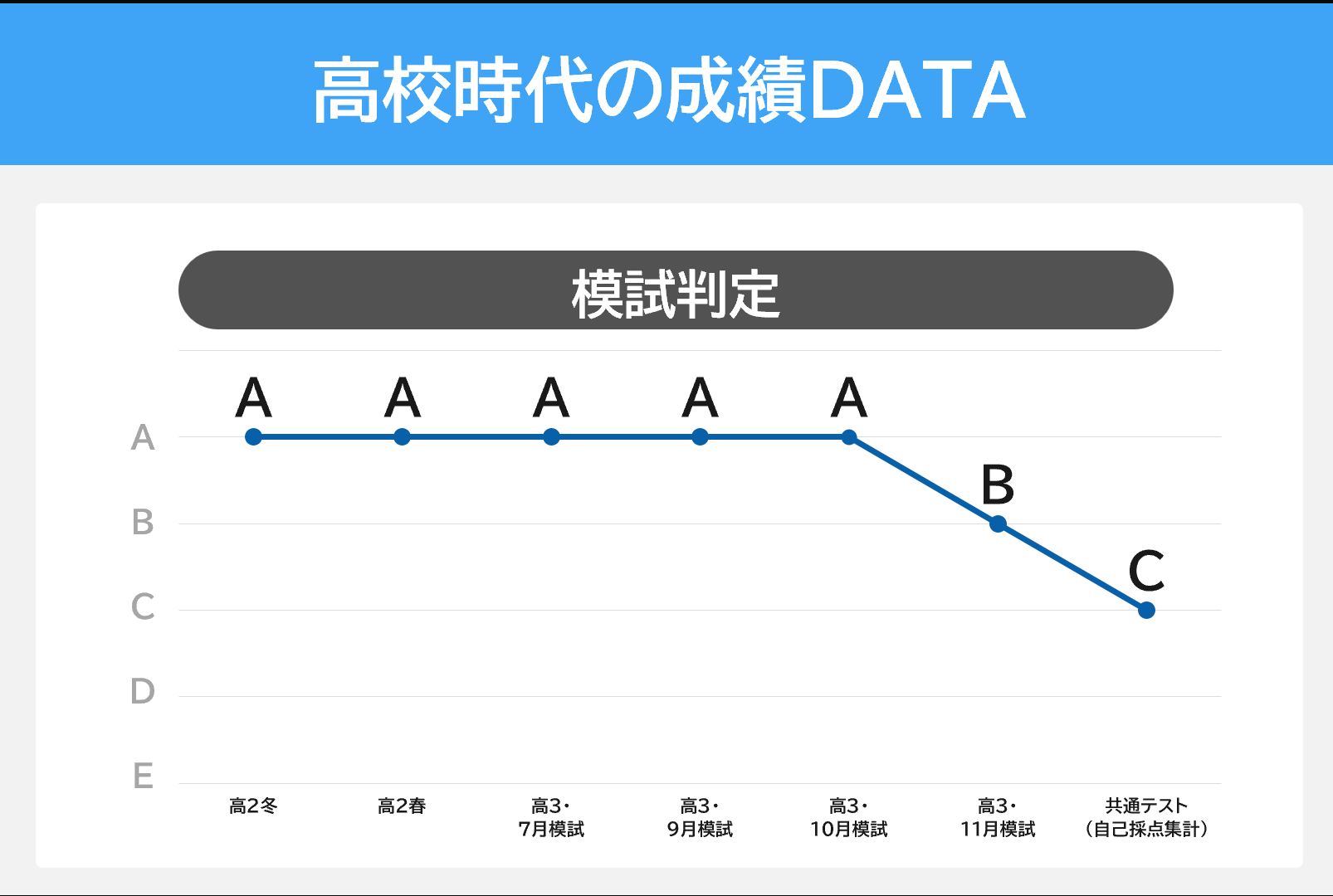

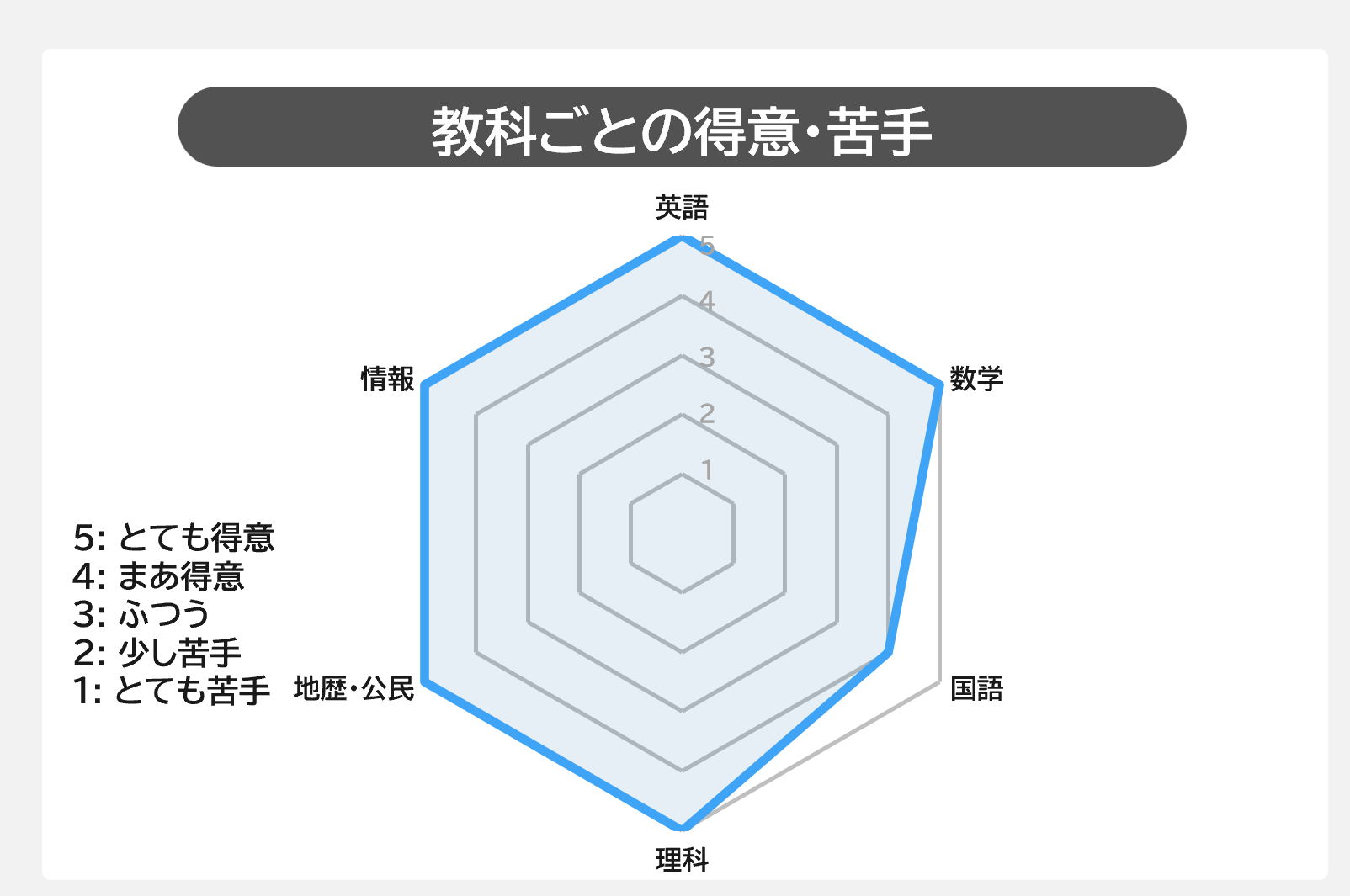

K・O先輩の高校時代の成績データ

不安を払拭したのは「量」と「慣れ」

2次試験の対策に本格的に取り組み始めた頃、不安だったのは東大独自の記述形式と応用レベルの問題でした。

そこで、まずは過去問を10年分解き、出題傾向や解答の型に慣れることを意識しました。

ただ解くだけでなく、復習を丁寧に行うことで理解を深め、少しずつ感覚をつかんでいきました。

また、物理・化学・数学については、他大学の難易度の高い例題にも積極的に取り組みました。

さまざまな問題に触れることで、応用力が鍛えられ、本番でも柔軟に対応できる力がついたと感じています。

演習量と復習の積み重ねが、自信に繋がりました。

東大数学は「解ける問題を確実に」

東大の2次試験の中でも特に数学は、レベルが高く、安定して得点を取るのが難しいと感じました。

すべての問題を完答しようとするのではなく、自分が解けそうな問題を見極め、そこに時間をかけて粘り強く考える力が必要だと痛感しました。

そのためには、普段から幅広い問題に触れておくことが重要です。

私は進研ゼミの応用問題や模試の復習を活用し、見たことのないタイプの問題にも対応できるように意識して勉強していました。

高いレベルの問題に慣れておくことで、本番でも焦らず冷静に取捨選択ができたと思います。

「すぐ復習」がカギ

過去問を10年分解いた際、国語や英語など文系科目の復習を後回しにしてしまいました。

その結果、解きっぱなしになり、内容が身につかないままで終わってしまったことを後悔しています。

これはどの教科にも言えることですが、解いた直後に復習して、理解を深めるべきだったと感じました。

高1の担任からの一言が志望大選びのきっかけ

東京大を志望したきっかけは、高校1年生の担任の先生に勧められたことです。

その時、私はまだ具体的に進路を決めかねていましたが、先生から「君なら東大を目指せる」と言われたことが大きなきっかけとなり、志望大として東大を意識し始めました。

東大はもちろんトップレベルの大学であり、常に高いモチベーションを保ちながら学習を続ける必要がありました。

志望大を下げることなく、自分の限界に挑戦するため、地道に努力を続けました。

時には辛く感じることもありましたが、絶対に東大に合格するという目標を明確に持っていたことで、迷わず勉強することができたと思います!

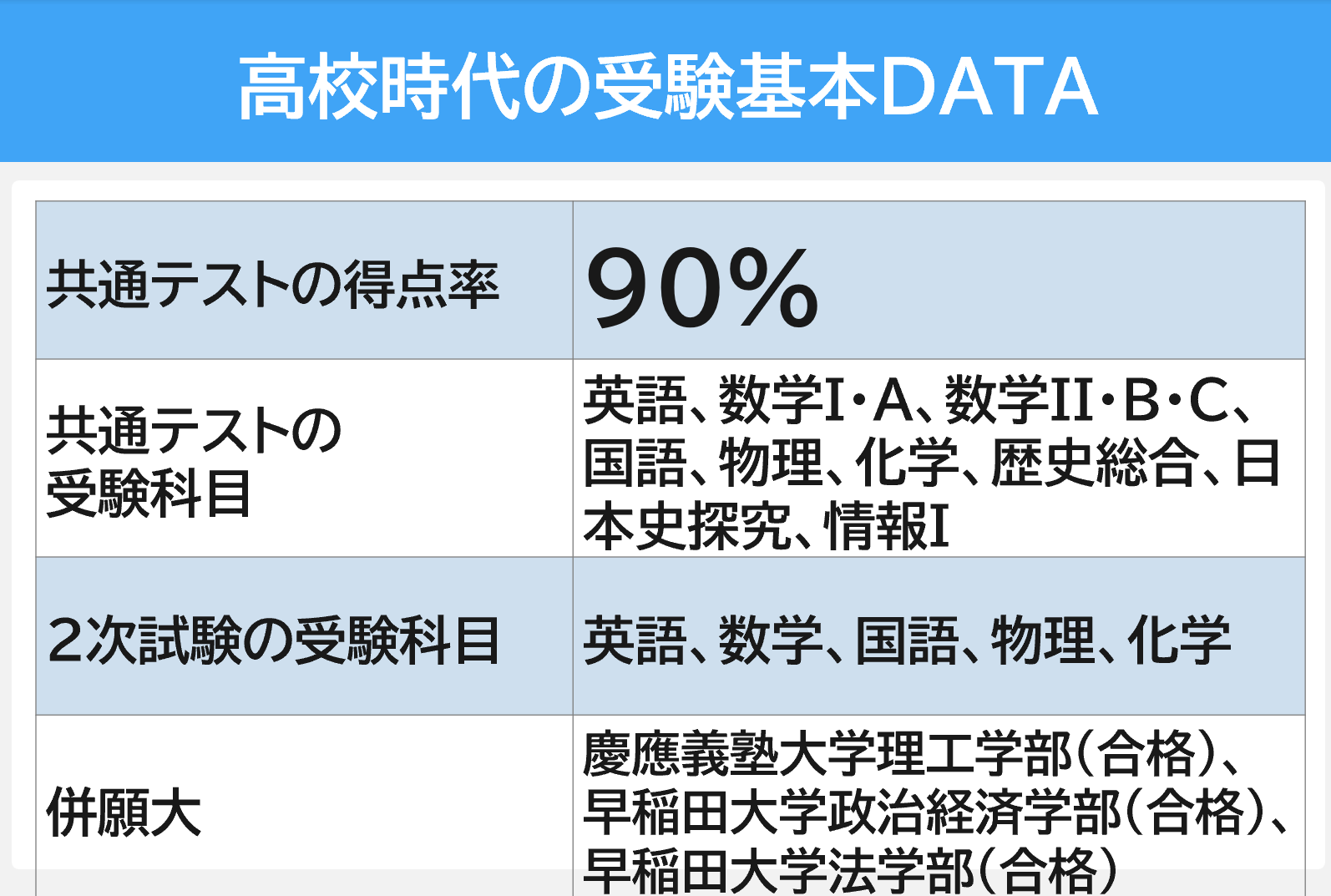

K・O先輩の受験基本DATA