こんにちは!

立教大学のまりあです。

受験勉強も後半戦に入ってきましたね。

すでに本格的に過去問を活用している人や、そろそろ始めようとしている人も多くいるのではないでしょうか?

そんな時にぶつかる壁が「過去問どうやって進めるのか問題」です。

せっかく過去問で勉強するのなら、より効果的に活用したいですよね。

そこで今回は【効果抜群な過去問の勉強方法】をお伝えします!

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

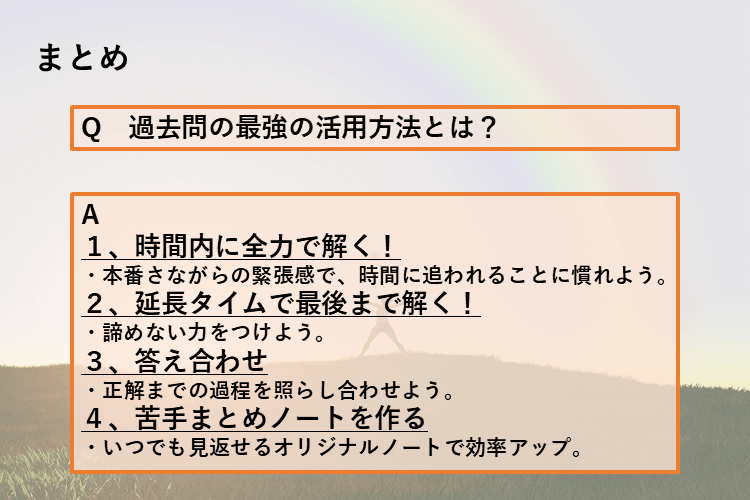

ステップ1.まずは時間内に全力で解く

ステップ1は、指定された制限時間でアラームをかけて全力で解いてみることです。

スマートフォンやタイマーを机の傍において、音が鳴るように設定します。

そして、経過時間を確認しながら過去問を解いていきましょう。

ここで注目したいポイントは「時間に追われながら解く経験を積むこと」です。

この経験を積むことで、制限時間に対して過度に緊張することがなくなり、自分の実力を出し切ることができるようになります!

失敗談として、私はあまり時間を気にせず過去問に取り組んでいました。

そのため、模試では制限時間に慣れず、問題が解ききれないこともありました。

しかし、模試や試験本番では制限時間内にどれだけ正解できるかが合格の鍵になります。

そのため、普段の過去問演習から「時間」に追われながら解く感覚を掴んでおきましょう!

ステップ2.延長タイムで解き終わらなかった問題に取り組もう(点数には入れない)

ステップ2は、時間を10分から20分間延長して、解き終わらなかった問題に取り組むことです。

時間があれば解けた問題を諦めて終わるのではなく、延長タイムで「何としてでも考える癖」を付けておきましょう。

ただし延長タイムで正解した問題は点数にはカウントしないでくださいね!

ここで、ステップ1で言っていることと矛盾しているのでは?と感じた方もいるのではないでしょうか。

確かに、時間内にどれだけ解き終わるかという実戦形式で勉強することは大切です。

しかし、高校3年生の秋段階では時間内に目標点を取ることが難しいはず。

だからこそ、延長タイムを取って最後まで解くことを諦めない習慣をつけましょう。

ステップ3.解答を見る&正解までの過程を確認

ステップ3は、答え合わせです。

ここで要注意ポイントは、ただ〇や×を付けるのではなく「問題の過程」を見ること!

例えば間違った問題も、途中まであっている場合や全く違う考え方をしている場合まで幅広くあります。

そこで、「解答の正解までの考え方の過程」を「自分の考え方の過程」と照らし合わせて、自分の理解到達点を明らかにしましょう。

また、あっていた問題も、なんとなく回答して正解していることが多々あります。

そのため、なんとなく解いた問題も、解答から過程を分析し、なぜその答えが正しいのか説明できるようにしましょう!

ステップ4.苦手まとめノートを作る

最後のステップ4は、自分の苦手をまとめたノートを作ることです。

ステップ3で明らかになった「自分の分からない部分」をいつでも見返せるようにノートにまとめます。

例えば、意味の分からなかった英単語や古文単語、現代文の熟語をノートの左側に書きます。

次に意味や例文を右側書きます。

すると「自分オリジナル単語帳」が完成します!

実際に私もこのノートを作って、毎日見返していました。

自分の苦手だけがピックアップされているため、短時間で効率的に得点をあげることができますよ。

皆さんも、過去問を解き終わったら解きっぱなしにするのではなく、この4つのステップで効率的に勉強を進めてくださいね!

まとめ

今回は、【過去問の効率的な進め方】を紹介しました。

もし何か困ったことがあれば、いつでも「先輩ダイレクト」で質問してくださいね。

みなさんの夢の実現を応援しています!

<この記事を書いた人>

立教大 まりあ

※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。

記事にコメントする

【コメント送信前に必ずお読みください】

このコメント欄では、質問や相談はできません。