みなさん、こんにちは!

香川大学医学部のふゆはるです!

高校2年生の皆さんはいよいよ夏休み目前、という頃でしょうか?

学校の授業も高1の時よりさらに加速し、非常に大変な毎日を過ごしていると思います。

そして、高校2年生では、文系or理系の選択科目が本格的になってきて、近頃は勉強もかなり大変なのではないかな、と思っております。

そんな中で今回は、理系出身で医学部に通う先輩として、理系科目を中心に効率的な勉強方法についてアドバイスさせていただきたいと思っております。

テーマは、「医学生が教える!科目別勉強ポイント&勉強法アドバイス」という感じで、思うがままに、ざっくばらんに話していきたいと思います。

今回の構成として、科目ごとにポイント→勉強法アドバイスという流れで書いています。

勉強法アドバイスは、最初にキーワード的なものをまとめた後説明する、という形で説明の部分の文章量が長いので、キーワードを読んでビビッときたものから読み進めてもらって結構です!

ざーっとでもいいので最後までぜひ読んでいってください!

数学のコツ&アドバイス

まずは勉強法ポイントについてです。

ポイント

・まずは解法暗記

・実践力養成はある程度解法暗記が進んでからしよう

・時間プレッシャーを感じよう

次に勉強法アドバイスです。

勉強法アドバイス

・網羅系参考書を1冊使うか、薄めの教材とで段階的にステップアップするか、自分に合う方を選ぼう

・解法を覚えて人に説明できることを目指そう

・解法暗記が進んだら入試実践向きの参考書で実践力をつけよう

・問題演習では時間を測るなどして素早く解く訓練をしておこう

数学は暗記がまずは中心ですが、物理、化学と比べると暗記だけで乗り越えられない点は大きいかなと思います。

そのため、解法暗記→実践力養成というプロセスで勉強するのがよいと思います。

これだけを聞くと、あれ?数学って自分の頭で考えるものじゃないの?という人が多くいるのですが、数学の勉強で大切なことは、自分の頭で考えられる武器を勉強していく中で手に入れておくことがあります。

解法はその際たる武器であり、また、地方国公立大学やMARCH、関関同立くらいまではこの解法暗記だけでも十分に乗り切れる問題が出題されています。

そのため、このフェーズだけでも十分に学力を向上させることができるということを理解してもらいたいと思います。

その解法暗記についてですが、網羅系参考書(ex.青チャート、Focus Gold)というものを使うか、薄めの教材(ex.入門問題精講、基礎問題精講)でステップアップしていくかというので勉強方針が変わるかなと思います。

網羅系参考書のメリットは網羅度が高いため実践力養成のフェーズでも解法暗記の知識を活かしやすいことで、ステップアップ型の場合は網羅度が少し低いことは難点ですが、短い時間でも効果的な基礎固めを行うことができます。

この時期から始めれば網羅系参考書でも1年後には十分1A,2B,3Cを終了させられると思いますが、数学が苦手であったり、勉強時間の確保が大変な人は、少し網羅度は下がりますが、薄めの教材でステップアップした方が成績を伸ばしやすいと思います。

解法暗記の際は、演習で解放が思いつかない時は熟考するよりはすぐに答えを見て自分の手を動かして理解していく方が効率が良いと思いますので、ぜひ試してもらいたいです。

理系の場合は解法暗記で少なくとも1A,2Bまで終わらせた状態で実践力養成と3Cの学習を並行させていくか、もしくは1A,2B,3Cまで解法暗記をしてから実践力養成のフェーズに進むどちらでもOKだと思います。

実践力養成の際には入試実践型の参考書(ex.数学の良問問題集、ゼミ教材)で学習を進めていくのが望ましいでしょう。

この記事を読んでいる多くの高校生は最難関大学を目指したいと考えていると思いますが、この頃からぼちぼち難関→最難関レベルの問題を解き進めていくことになる、というイメージでOKです。

これらの参考書を活用して演習していきますが、ここからはわからなくても少し粘って解法を思いつくように訓練していくことが大切です。

ここで、さっと諦めてしまうと、力がつかないだけでなく模試や試験本番でも諦めグセがついてよくないので、解法暗記の時と考え方を切り替えるようにしましょう。

そして、入試実践型の参考書が1冊以上終われば、最難関レベルのものに手をつけて学習することになります。

おそらくこのフェーズは高校3年生で本格的にすることだと思うので今回は割愛します。

時間を測って解くということですが、目安時間が書いてある参考書の場合はそれを目安に、目安時間が書いてない参考書は1周目はかかった時間をメモ、2周目は必ずそれより早く、できれば1周目の8割くらいの時間で解けれるようになるとよいと思います。

特に共通テストでは、どんなに賢い受験生でも時間プレッシャーに負けて力を出しきれないケースが続出してしまいます。

そのため、時間プレッシャーを普段から感じられる勉強をしていきましょう。

物理のコツ&アドバイス

まずは勉強法ポイントについてです。

ポイント

・物理は解法暗記からしよう!

・解き方を覚える→なぜその解法を使うか考える

・公式暗記→自由に使える、という状態になってからは、公式の意味や導出を考えよう

次に勉強法アドバイスです。

勉強法アドバイス

・簡単な問題集から始めよう

・問題を解きながら公式暗記+解法暗記を意識しよう!

・一つの参考書を1周~2周してある程度解けるようになったら、ワンステップ難しい参考書にしよう!

・(ゼミ教材ユーザーは)ゼミ教材の解説を自分で作れるくらい解法暗記+理解をしよう!

・(余裕ができれば)公式の導出について確認し理解しよう

社会は暗記、理科は思考力、というような括りで見られがちですが、個人的な感覚は理系科目もある一定程度までは暗記重視であると思います。

具体的に言えば、とりわけ物理は自分の頭を使ってオリジナルで頑張って解くというイメージを持っている高校生が多い印象ですが、物理はある程度までは暗記科目という概念で僕は考えています。

確かに問題ごとに設定などは異なりますが、多くの場合は、典型的なパターンがあってそれをさまざまな問題に合わせて少し応用して解く、というパターンになっています。

そのため、典型的な問題パターンとそこで使う公式や解法を暗記することが、物理のレベルを一定程度まで成長するために必要な要素であるということを知ってほしいなと思います。

まずは、公式の使い方そのものを知るために簡単な参考書(ex.物理のエッセンス、リードlight、セミナー物理)から1冊を使って基礎的な問題を解く、というのがよいと思います。

そこである程度公式理解ができたと感じれば、入試基礎レベル(ex.基礎問題精講、ひとりで学べる秘伝の物理講義)で、実際に入試でどのように出題されるかを把握するところまでは少なくとも高2の間で手をつけておきたいところだと思います。

このフェーズまでは、わからなければ悩むより答えを読んで理解する方が重要であると考えています。

どうしてもわからない問題は一度解説を読むなり先生に教えてもらうなりして理解した上で、2回目以降なるべくノーヒントで解けるように訓練していってください。

また、ここまでの内容について、必ず問題の解説までよく理解し、特に入試基礎レベルで演習した全ての問題について100%解き切れる、人に説明できるくらいの暗記レベルを求めたいと感じています。

そして、ゼミ教材を使用している人は、演習をして解説を読み込み、どうしてその解法を使うか、その解法を使ってどのように答えに導いていくか、というところまで詳しく載っているので、そこでより力をつけていくことができると思いますからぜひ活用してみてください!

化学のコツ&アドバイス

まずは勉強法ポイントについてです。

ポイント

・化学は用語の暗記→問題演習→内容理解のサイクル

・インプットも大事だが、アウトプットを通して覚えることも重要

・公式理解は問題演習の中で取り組もう

次に勉強法アドバイスです。

勉強法アドバイス

・まずは基礎的な問題集で用語・公式暗記に努めよう

・問題(特に知識系)の内容は100%答えられるようになろう

・理論化学の解法暗記、無機の用語暗記、有機の各物質の特性理解が特に重要

物理同様、化学も暗記が重要で、その重要性は化学>物理であると感じています。

特に無機、有機・高分子はその傾向が顕著ですが、おそらくまだ多くの高校2年生がそこまで進んでいないのではないかと思います。

最難関大レベルへの合格を勝ち取るためには、どんどん予習して高2の間に有機化学の基礎的な内容まで進めておきたいというところですね。

そのために学習においてまず重要なことは、用語を暗記する→問題演習をする→内容を理解する、というステップをどんどん回していくことです。

特に用語の暗記については、まず基礎的な参考書(ex.入門問題精講、リードlight、セミナー化学)を活用して、そこの問題に出てくる用語について100%の完成度を求めるということが大切です。

また、計算問題系は公式の暗記と活用の仕方をマスターすることで、まずは基礎的な範囲についてはよく理解できるようになるのではないかと思います。

暗記の際に、見て覚える、という人も多くいると思いますが、正直インプットの中で暗記するのはあまり効率が良くないと感じているので、暗記方法を確立できていない人は、赤シートで隠すなり、問題を演習して100%になるまで繰り返すなりして、アウトプットの中で覚えるように努力していってほしいと思います。

そして、知識系の問題は少なくとも100%理解した状態で、次のステップの参考書(ex.重要問題集)に進むことも意識しておきましょう。

勉強する上で特に重要な点として理論化学の解法暗記、無機の用語暗記、有機の各物質の特性理解を意識するようにしてもらいたいと思います。

ここが試験で問われることが多い点なので、ただぼんやりと勉強するのではなく、自分の勉強している問題がどのように出題されるか、どれくらい重要なのか、を理解して、効果的な対策をしていきましょう。

(おまけ)英語のコツ&アドバイス

ここからはおまけですが、英語についても紹介したいと思います。

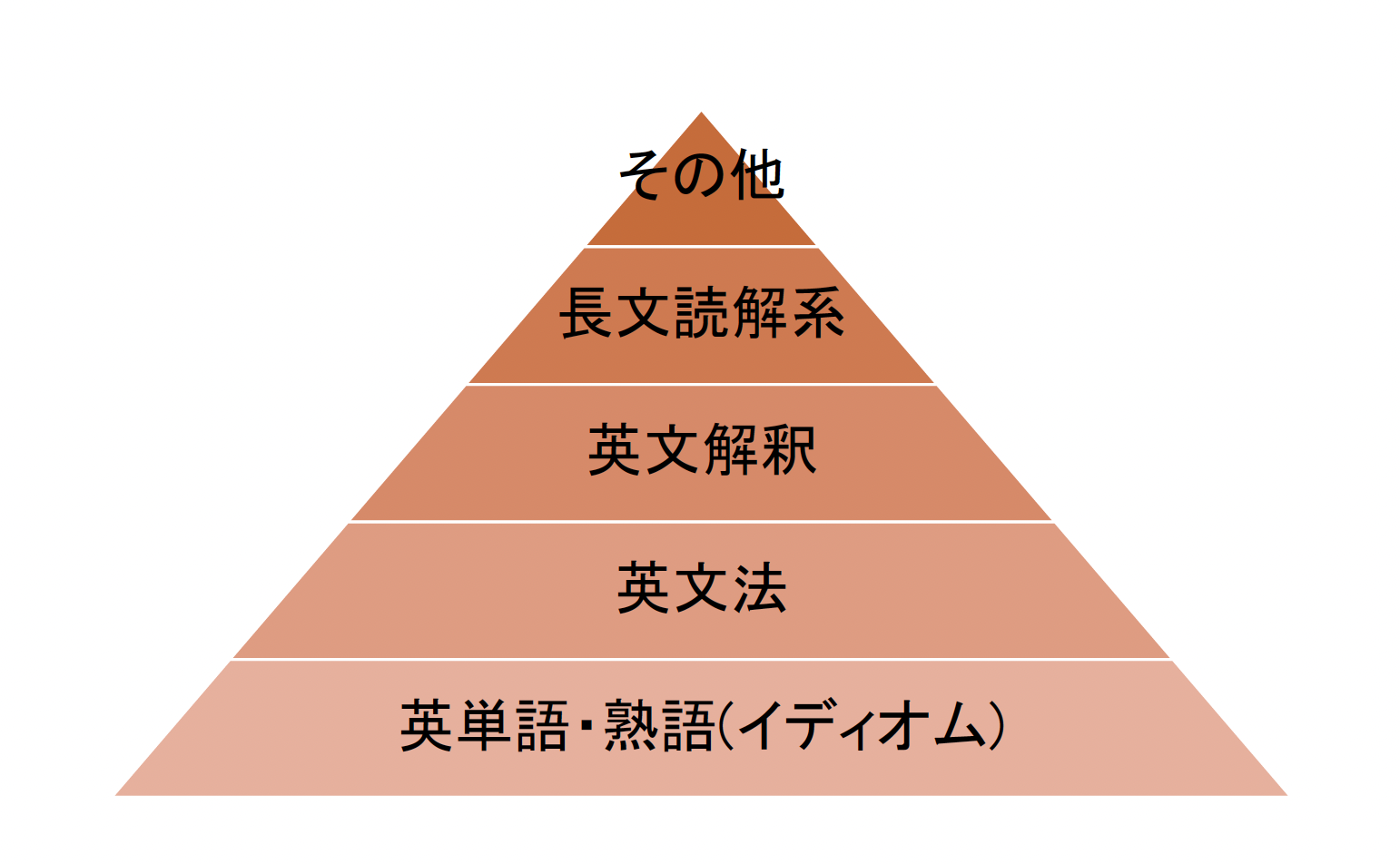

英語の学習の上で大切な点は、英語の学習と一言で言っても、さまざまな観点から見ていかないと総合的な力が伸びていなかないということです。

その観点として、以下の項目をご紹介します。

ポイント

・項目で分けて段階を経て考える

・単語・熟語は1日100単語暗記

・(苦手な場合)とにかく単語、英文法、英文解釈を急いで完璧にする

今回はあまりに長くなってしまうので、冒頭の項目で分けることについてのみご紹介します。

これらの内容についてビシッと理解した上で、それぞれの勉強法を把握、実践することで成績が上がっていきます。

これらはピラミッド型になっているので、その基礎となる部分をおろそかにして学習を進めてしまうと、成績が伸び悩む結果となるケースが多いので、そのことをよく理解して学習していきましょう。

ピラミッドのイメージ図は以下の通りです。

この中で最下層にある単熟語から、英文解釈まで一定程度完璧にならないと、長文読解だけ頑張ってもピラミッドの土台が小さく上に積み上がっていかないことがイメージしてもらえればうれしいです。

今回はほんの少しの紹介となりますが、もしもっと聞いてみたいという人は、ぜひ先輩ダイレクトで聞いてくださいね!

指名質問も大歓迎です!

まとめ

今回は以上となります。

ここまでで、理系科目の勉強法は理解できたでしょうか?

わからないところがあるな、もっと聞いてみたいことがあるなという場合は、ぜひ先輩ダイレクトで質問をしてくださいね!

高2の今からの時期に勉強のギアが噛み合ってくるか、また、正しい勉強をできるかどうかは、大学受験の合否を決める最重要のテーマとなりますので、ぜひトライしてみてくださいね!

みなさん、さらに勉強頑張りましょう!!

<この記事を書いた人>

香川大 ふゆはる

最近は、部活、実習、IELTS、国試対策、と大変忙しい毎日を送っております。

みなさんに負けないように、全部やり切っていきます!

※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。

記事にコメントする

【コメント送信前に必ずお読みください】

このコメント欄では、質問や相談はできません。