みなさん、こんにちは!

お茶の水女子大学のゆうひです。

高校2年生になって、1か月が経ちましたね。

新学期が始まって少ししか経っていませんが、最初の定期テストが近づいてきています。

気づいたら「全然勉強できていない...」とならないように、今のうちから普段の勉強を意識していきましょう!

とは言っても、今からテストに向けて何を勉強すればよいの?と不安に思う人もいると思います。

そんな方におすすめなのが「スキマ勉強」です。

普段からスキマ時間を使って知識を積み上げておくと、テスト直前の勉強がとても楽になり、点数アップにもつながります。

そこで今回は、そもそも「スキマ勉強」がなぜよいのか、スキマ時間を有効活用するには何をすればよいのか、についてお伝えします!

これを読めば、あなたも究極の「スキマ勉強」の使い手に!!

なぜスキマ勉強法がよいのか?

スキマ勉強がおすすめの理由を2つ紹介します。

理由その①:【誰でもできる】勉強法だから。

部活や他の活動など、高校2年生は忙しい時期ですが、どんなに忙しくてもスキマ時間であれば作ることができます。

例えば、授業間の5分を勉強に使うと、それだけで1日30分程度勉強できたことになる計算です。

理由その②:【時間制限】があるから。

スキマ時間は、何かと何かの間に挟まっている時間なので、時間制限があることがほとんどです。

なので、短い時間で集中して勉強に取り組みやすいです。

集中して勉強できた時、同じ内容でも集中していない時と比べて定着度に大きな差が出ます。

スキマ時間をたくさん見つけて、集中して勉強しましょう!

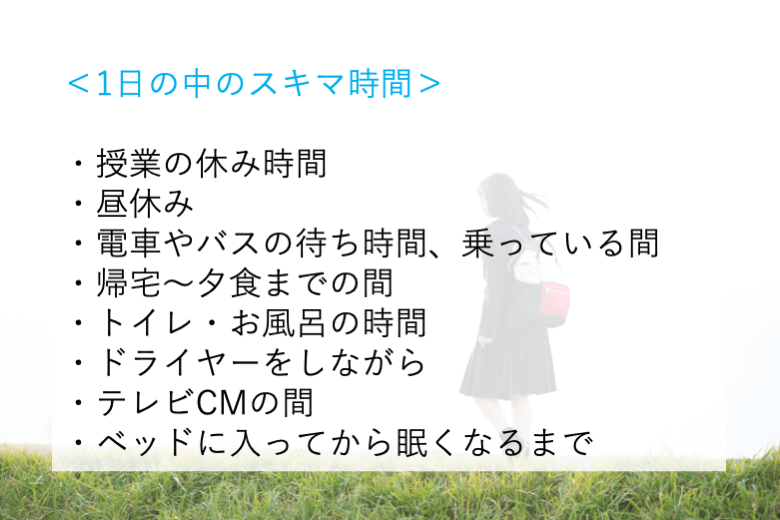

1日のスキマ時間はどこにある?

では、スキマ時間は1日の中でどこにあるのでしょうか。

私が使っていたスキマ時間は主に次の通りです。

どうですか?

意外とたくさんありますよね。

とは言っても、休息も大事なのでスキマ時間を全て勉強に充てるわけではなく、適度に余裕を持ちながらスキマ勉強を行っていました。

スキマ勉強法のコツ!

スキマ時間の勉強は、基本的には何をしてもOKですが、おすすめなのは、スマホや単語帳ひとつでいつでもどこでも勉強のしやすい暗記系です。

短いスキマ時間を使って、集中して単語や知識を暗記した後、次のスキマ時間でもう一度同じところを覚えているか確かめると、テスト形式のように勉強ができるので、暗記の効率がアップします!

「スキマ勉強法」のコツ①:目標を設定する

集中して暗記するために、目標を設定することが大事です。

例えば、「電車を降りるまでに単語帳◯ページ分覚える」、「次の授業が始まるまでに公式を覚えてマスターする」と言った感じです。

タイムリミットを決めることで、ゲーム感覚で集中して勉強ができます!

「スキマ勉強法」のコツその②:スキマ勉強を【習慣化】する

スキマ勉強は、スキマ時間ができたからやるのではなく、あえてスキマ時間をスケジュールに入れることがおすすめです!

例えば、電車には毎日乗りますし、授業の休み時間は1日に4〜5回程度必ずあると思います。

そのような毎日訪れるスキマ時間に、何をするかを決めておくことで、スキマ勉強法を習慣化できます。

私の場合は、

・バスに乗っている間は英単語

・授業のスキマ時間は社会

・家に帰ってから夕食までの時間は数学の復習

・ベッドに入ってからは古文単語や英語

などなど、それぞれのスキマ時間で、やることをある程度固定化させることで、スキマ勉強の癖がつき、部活で忙しい間も勉強時間を増やすことができました!

まとめ

ここまで読んでくださりありがとうございます!

今回は、スキマ勉強法についてお伝えしました。

テスト勉強はとにかく毎日の積み重ねが重要です!

スキマ時間を有効活用して、知識を積み上げていきましょう!

何かテストや普段の勉強で不安のある人は、先輩ダイレクトから、先輩に気軽に質問してください!

「文理別学習法データベース」で先輩から高2流定期テスト対策法を知ろう!

そろそろ中間テストですね。

「高2から授業スピードも忙しさもアップした!テスト勉強、いままでと同じじゃ間に合わないかも...」と感じていませんか?

そんなときは「文理別学習法データベース」をぜひ見てみましょう。

*「文理別学習法データベース」は、全国の約150大学の先輩たちの合格につながる体験談を集めたデータベースです。

文系・理系それぞれのたくさんの先輩が、部活で忙しい!時間がない!というなかで苦手克服、テスト対策の方法について成功談・失敗談を紹介しています!

いまの勉強法に自信がない方、自分のレベルに合った先輩の体験談を参考にしたい方にとてもオススメです。

先輩から効率のいい学習法を学んで、テストの得点アップをしましょう!

<この記事を書いた人>

お茶の水女子大 ゆうひ

※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。

記事にコメントする

【コメント送信前に必ずお読みください】

このコメント欄では、質問や相談はできません。