模試の数も残りが見え、共通テスト、二次試験の日が近づいてきたことを実感するシーズンとなり、漠然と抱いていた焦りが大きくなってきている人も多いのではないでしょうか。

学校でも一通り教科書内容が終了するなど、学習方針についても見通しが立ちやすくなる一方、すべきことが増えて迷うこともあるかと思います。

そんなとき、自分なりの過去問の使い方をマスターしておくとそれをベースに他の教材等の計画も立てやすくなり、効果的です。

ここから何を学習するのが良いのだろう?と迷っている人、過去問の使い道を確立できていない人、必見です!

いつ、どのくらい、どのように過去問を利用したら良いか一例をまとめました。

是非、記事を参考に自分らしく過去問活用計画を立ててみてくださいね!

いつから始める?どんな時に使う?

教科書内容が終わったら一度解いてみよう!

力がついてから使おう、と思っていると案外直前まで手を付けられないというケースもあります。

おすすめは教科書範囲が終わった教科の、志望校過去問1年分を解いてみること。

傾向を把握するために実際に自分の手で本物の問題を解くことは効果的です。

模試の問題と実際の問題が大きく異なることもあります。

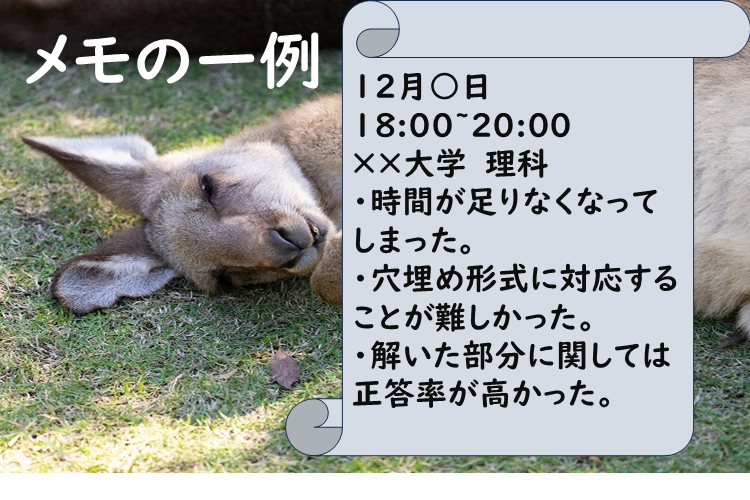

終わったら解いた感想をメモしておきましょう。

1年分取り組んだら各教科の手ごたえに合わせて残りを!

教科ごとに、大まかに次のように手ごたえが分けられると思います。

① ある程度の部分まで解けた

② あまり進まなかったが解答につながりそうなものが何となくでも浮かんだ。

③ 手を付けられた問題はほぼなかったが解説を読んだら分かった。

a. 時間がしっかり配分できたら少し進められたかもしれない

b. 時間があっても解けなかったと思う

④ 解説を読んでもわからない。

上の①~③aの教科についてはもったいないと思わず、過去問を「今から」活用してみましょう!

③b、④の教科は、もう一歩詰めて①~③aの状態になってから過去問を解き始めることをおすすめします。

【特に、苦手教科が①~③aの中に入っていたら今日から過去問を使って演習をすることが大切です!】

苦手教科ほど最後まで過去問を取っておきがちですが、もう活用できる段階になっていたら使い始めた方があとで余裕ができます。

どのくらい過去問を解くべき?

自分のアクセスできる範囲の過去問はできるだけ解くと良いと思います。

二次試験の形式において得意な教科は苦手教科よりは少なくても大丈夫かもしれませんが、型の影響力の大きな問題であれば多めに解いておくと安心です。

私は、不安の少ない教科は4,5年分

苦手な教科は10年分以上 を解きました。

≪形式に変化があった場合は?≫

余裕があれば形式が変化する前の過去問にも取り組んでみてください。

出題形式が変わっても中心となることが似通っている場合もあります。

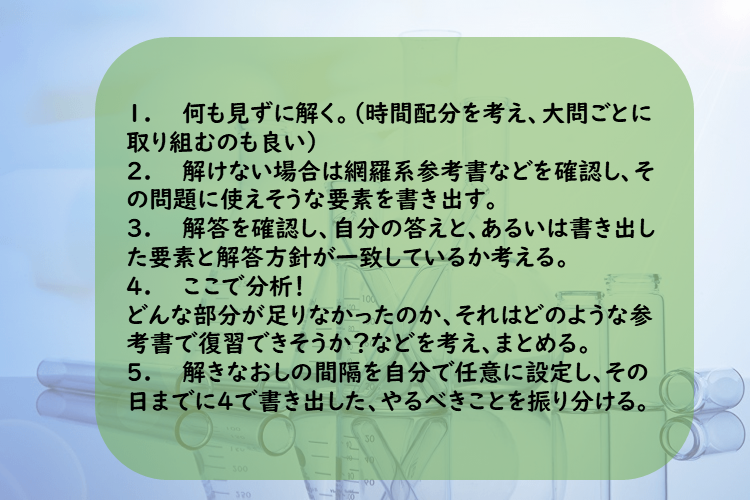

どのように使うのが良い?

私のおすすめは、ズバリ...

≪≪≪自己分析の積み重ね!≫≫≫

過去問も普段の学習と同様に何度か繰り返し復習すると定着率が上がります。

ただ、何日か空けて復習をしても、「同じ間違いをしてしまう」「全く解けるようにならない」などといったことが起こりがちですよね。

そんなとき、自己分析のプロセスを可視化してみてください!(手順4)

このようにすると過去問演習をベースにした効果的な学習ができると思います。

上の手順1で大問に分けることを提案したのは、全体の時間と問題の内容を照らし合わせてそれぞれの大問にかける時間を考えることが、それ自体でとても良い学習になるからです。

また、自分の苦手な要素に合わせて他大学の過去問を解いてみることも役に立ちます。自分の大学の問題と形式の似ているものを選ぶと取り組みやすいです。

以上、過去問の利用法の1例をご紹介しました。

過去問は解けば解くほどその中身の大切さを感じることができるようになります。

焦る必要はありませんが、過去問と合格への100題を繰り返し解くことには予想以上の時間がかかるので、直前にやることがなくなってしまうかもしれないとは思わなくても大丈夫です!

是非過去問を積極的に使って二次試験に必要な思考力を養っていってください!

<この記事を書いた人>

慶応義塾大 なふるん

※この記事は、記事公開日時点の情報をもとにしております。

※他の大学の先輩記事や入試情報はコチラで読み放題!

記事にコメントする

【コメント送信前に必ずお読みください】

このコメント欄では、質問や相談はできません。