こんにちは!

京都大学のふなまるです。

今回は特別企画!

実際にこの時期、先輩ダイレクトに寄せられたよくある悩みをピックアップして答えます!

「受験生0学期」と呼ばれる高2の3学期を控えた今の時期は、こんな質問・悩みが多いです。

受験生0学期に向けてよくある悩み

①数学の応用問題が解けない...

②勉強時間が増やせる効率的な勉強法が知りたい

③模試の解き直しって、やったほうがいい?

④志望大が決められない

⑤受験生の1年ってどんな流れ?

今のうちに疑問を解消して、気持ちよく受験生0学期を迎えましょう!

\抽選で図書カードが当たる/

※締め切りは2025年1月9日(木)。

※抽選で50名様に、図書カード500円分が当たります。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。発送は2025年2月下旬を予定しています。

①数学の応用問題が解けない→パターン覚えるまでいっぱい解こう!

特に難関大を志望している人は、「基礎はできるのに応用になると解けなくなる」という悩みを抱えている人が結構いるのではないでしょうか。

私もそうでした。

中学時代から引きずり続けてきた長年の課題でした。

高1初めての模試で応用問題が解けず、京大もD判定。

しかし、あることを心がけた結果、高1冬の模試でA判定をとりました!

しかも、数学は一番得意な英語を超える点数を叩き出したのです!

そんな数学の必勝法とは「問題集をひたすら解いて、使えるパターンを覚える」ことです。

応用問題は何度も解いてパターンを押さえるべし!

問題集は自分に合っており、応用問題が含まれる難易度のものを選びましょう。

もちろんゼミ教材でもOKです。

数学の応用問題には、ある程度パターンがあります。

例えば2次関数のtが変わったときの最大最小問題。

最初は場合分けがなかなか覚えられないかもしれませんが、何回も解いていれば自然と覚えられます。

まずはとりあえず解いてみる!

そして、間違えたら答えを見ずとも全て自力で、自信を持って解けるようになるまで解き直します。

応用問題が解けない理由は演習不足にある!

応用問題が解けない理由のほとんどは、演習量が足りない、慣れていないからだと私は考えています。

何回も解いていれば、「これはあの解法を使って解けばいいんだな」と思えるようになります。

この感覚をつかめたら、応用問題に対するニガテ克服は目の前!

応用問題が解けなくて困っている人は、まずは数学の勉強時間を増やすことから始めてみましょう。

②効率の良い勉強法は?→自習用の時間割を作ろう

冬休みになると、1日中何も予定がない日もあるのでは?

そんな日は勉強チャーンス!!......と言いたいところですが、「あること」をしていないと貴重な時間を棒に振ってしまうかも。

それは、「1日で、何をするかを事前に決めておく」ことです。

1週間で75分も無駄に!?

私は高2までは、一定時間数学を勉強したら、「じゃあ次英語やるか」と特に計画することもなく、なんとなく教科バランスが良くなるような勉強しかしていませんでした。

ある教科を解き終えたあと、「次は何を勉強しようか」と問題集をパラパラめくり、5分くらい考えていることも。

無駄な時間を計算

・教科の切り替えで5分考える

・教科の切り替え1日3回

・週に5日勉強

5×3×5=75分もかかっている!

75分もあれば、普通に問題集解けますよね?

なので、教科の合間で、次に何を勉強するか考える時間は極力減らしたいわけです。

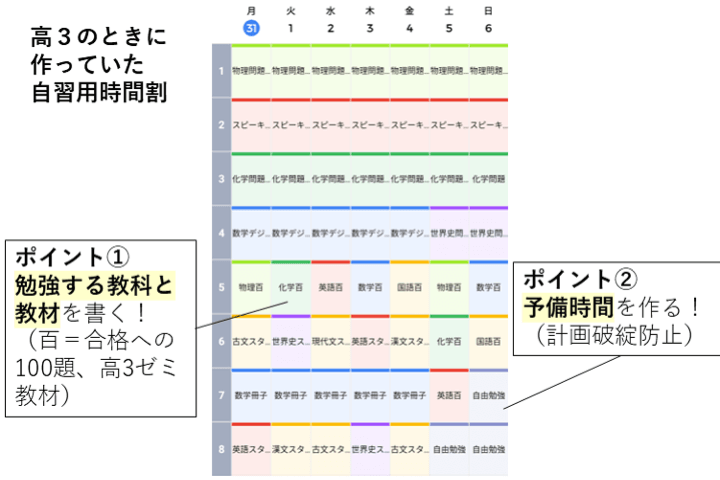

自習用時間割で時間を節約!

なので、自習のときにも、学校の授業と同じような時間割を作りましょう。

ニガテ科目を多めに、勉強に充てられる時間を約1時間ごとに大まかに区切り、教科を割り当てていきます。

予定よりも問題を解く時間がかかってしまったときに備え、予備時間も1時間ほど設けておくのがよいです。

この時間割は、週に1回、少し時間をとって1週間分まとめて作るのがおすすめ。

本当に最初だと時間がかかるかもしれませんが、次週以降は先週のものをもとに作ればよいので、スムーズに作れると思います。

私は高3になってから始めたのですが、これを知ったみなさんは今すぐにでも始めてみてください!

③模試の解き直しってやるべき?→マジでやってください

模試を受けるだけ受けて後は何もしていない人、先輩怒らないから手を挙げなさい笑

怒る代わりにアドバイスします!

模試は絶対解き直ししてください!

家に帰るまでが遠足というように、模試の解き直しをするまでが模試の一連の流れと思っておいたほうがいいです。

模試の解き直しは最強のニガテ克服法

模試とは、「自分の得意と苦手を要約してくれるツール」です。

模試で間違えたところ=苦手なところなので、この分野を重点的に演習するだけでもニガテ克服が見込めます。

間違えた問題は、解説を見ずとも自力で解き直せるようになるまで、繰り返し解いてください。

そうすれば、次に同じような問題が出てきたとき、今度こそは解けるようになるはずです。

解説だけ読む≠解き直し

......って偉そうに言っておきながら、実は私、模試の復習はロクにしていなかったんですよね。

「他の問題集解くので忙しいしいいや〜」と、解説だけざっと読んで間違えた問題もわかった気になっていました。

模試で間違えたのと似たような問題が次の模試、もしくは本番に出なかったからラッキーだったのかもしれません。

模試で間違えた問題の類題が入試本番で出題されて、このときも解けなかったなら......と考えると、ゾッとしますよね。

後悔の要素を少しでもなくすために、私を反面教師にして模試の解き直しを確実に行いましょう。

④進路が決められない→大学に入ってから進路を選べる学部・学科を検討!

進路が決められない人は、まず自分がどこの時点で迷っているかを把握することが大切です。

まだ何を勉強したいかも決まっていない人は学部レベルで、興味はあるけどいろいろやってみたい人は学科レベルで、勉強できる分野の幅を調べてみましょう。

興味・勉強したいことがわからなければ、進路を選べる学部へ

興味のある分野が広くてなかなか進路を決められない、逆に、興味の持てる分野がなくて決められない人は、大学に入学してから進路を選べる学部について調べてみては?

例えば、私が通っている京都大学には、「総合人間学部」があります。

この学部には文系科目でも理系科目でも受験することができ、大学に入ってからも文系から理系まで広範囲に学べます。

他にも、東京大学の進振り制度は有名ですね。

2年生までは教養科目を履修して、3年生から希望の学部を選んで進みます。

正直、大学の勉強がどんなものかなんて、実際入ってみないとわからないと思います。

大学生になってから授業を受けてみて、自分の興味に合った学問を選べる制度は理にかなっていると私は考えます。

興味のある分野が決まっていれば、幅広く学べる学科へ

大学では、学科レベルでも学べることの範囲は変わってきます。

私の所属する農学部資源生物科学科は、2年生までは「生物なら何でもあり」な学科でした。

週に1回農場で農作物の栽培方法を学び、夏休みには牧場で牛の世話をしたり、海洋実習で海に潜ったりしていました。

3年生になってからは、農作物に焦点を絞ったコースに所属し、専門性を深めています。

私は動植物や自然になんとなく興味がある、というスタンスだったので、生物全般に触れてから専門を選べるこのシステムは、とても良かったなあと思っています。

⑤受験生1年の流れってどんな感じ?→0学期は基礎固め&ニガテ克服→1学期は応用問題もまぜて→夏休みくらいから過去問を解こう!

みなさんには受験生の1年の流れを知ってもらい、0学期からロケットスタートを切ってほしいなあと思います。

受験生0学期は基礎固めとニガテ克服

まず、受験生0学期のうちに、基礎固めとニガテ克服ができているのが理想的です。

受験生0学期とは、結局高2の3学期ですから、そこで新しく習う範囲との両立もあるので大変だとは思います。

それでも、今までやったことの曖昧な箇所を、自信を持てる知識にしておくことで、あとあと本当に楽になります。

特に、東大や京大などの最難関大を目指す人は、高3になってからは難易度の高い問題をバンバン解きたいところです。

応用問題は基礎ができていないと基本的に解けません。

難しい問題を解くフェーズにスムーズに移行するためにも、早いうちに基礎を固めておくのが望ましいです。

高3の1学期で応用に慣れよう

高3の4月になると、進研ゼミからは「合格への100題」という入試本番レベルの問題が毎月届きます。

覚悟してください。

東大京大レベルとなると100題はガチで難しいです。

でも、東大京大を目指すなら、100題に載っている問題は解けるようにならなければいけないのです。

そのためにも、高3の4月から、少しずつ本番レベルの問題に慣れていきましょう。

夏休みから過去問に挑戦!

夏休みくらいになったら、いよいよ過去問を解き始めるのがおすすめ!

私は「過去問は入試直前まで取っておいたほうがいい」と思い込み、共通テストが終わるまでほとんど解いていませんでした。

その結果、二次試験直前なのに過去問を思うように解けず、メンタルがボロボロになりました。

早いうちから過去問を解いておけば、直前期でも余裕を持てたんだろうなと思います。

詳しいことはこちらの記事に書いてあるので、よかったら読んでみてください。

夏休みには過去問を1年分解いてみて、少なくとも1か月に1回ペースで解くことをおすすめします。

少し先の話にはなりましたが、早いうちにこの大まかなスケジュールを理解できていると、スムーズに受験勉強が進むと思います!

まとめ

多くの高2生が悩んでいる、5つのポイントがこちら!

①数学は数をこなせ!

②自習用の時間割を作れ!

③模試の解き直しを確実に!

④大学に入ってから専門を決める学部もあるよ!

⑤受験勉強は「基礎固め→応用→過去問」の流れを意識!

この5点を意識して、超効率的な受験勉強を始めましょう!

何か質問があれば、先輩ダイレクトで気軽に相談してくださいね。

この記事に関するアンケートを実施しています!

アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で50名様に、500円分の図書カードが当たるので、ご協力ください。

\抽選で図書カードが当たる/

※締め切りは2025年1月9日(木)。

※抽選で50名様に、図書カード500円分が当たります。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。発送は2025年2月下旬を予定しています。

<この記事を書いた人>

京都大 ふなまる

最近はPHPというプログラミング言語を勉強しました。楽しかったです。

※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。

記事にコメントする

【コメント送信前に必ずお読みください】

このコメント欄では、質問や相談はできません。