古典嫌いを克服した2つのポイント

北海道大学

工学部

環境社会工学科

あつぼー先輩

部活:合唱部/週6日

センター試験:英語、数学、国語、理科、地歴公民

個別試験:英語、数学、理科

高1の頃、古典があまりにも苦手でどうしようもなかったのですが、《2つのこと》を意識することで、センターでは満点に近い点数を取ることができました。

今回はその《2つのこと》についてご紹介します!

こんなに苦手でした…

「古典嫌い」に本当に悩んでいたとき

僕は高1のとき、本当に古典が苦手(というより嫌い)でした。

今まで耳なじみがない単語や文法をたくさん覚えなければならない、漢字ばかりで意味が全然わからない。

このような「イヤな感覚・ストレス」に始まり、周りの人たちは理解しているっぽいのに自分だけ理解できていないのかもしれない、というような疎外感を感じ、自信がなくなってしまう、その結果として定期テストでも半分くらいしか点数が取れず、ますます勉強したくなくなってしまうという悪循環に陥っていたと思います。

苦手克服のためにやったこと

決め手は「コツコツ勉強」と「ゼミ」だった

そんな僕ですが、高3になるまでには、少し苦手意識が和らいだように感じました。

その決め手として、まずは「コツコツ勉強」により古語や文法に自信をつけたことがあると思っています。

高1の初めのうちは古語や文法は「時間があるときに…」と後回しにしてしまっていましたが、それではダメだと思い直し、自信がつくまで「まとまった量を毎日やる」ことを意識して、時間をとって勉強するようにしました。

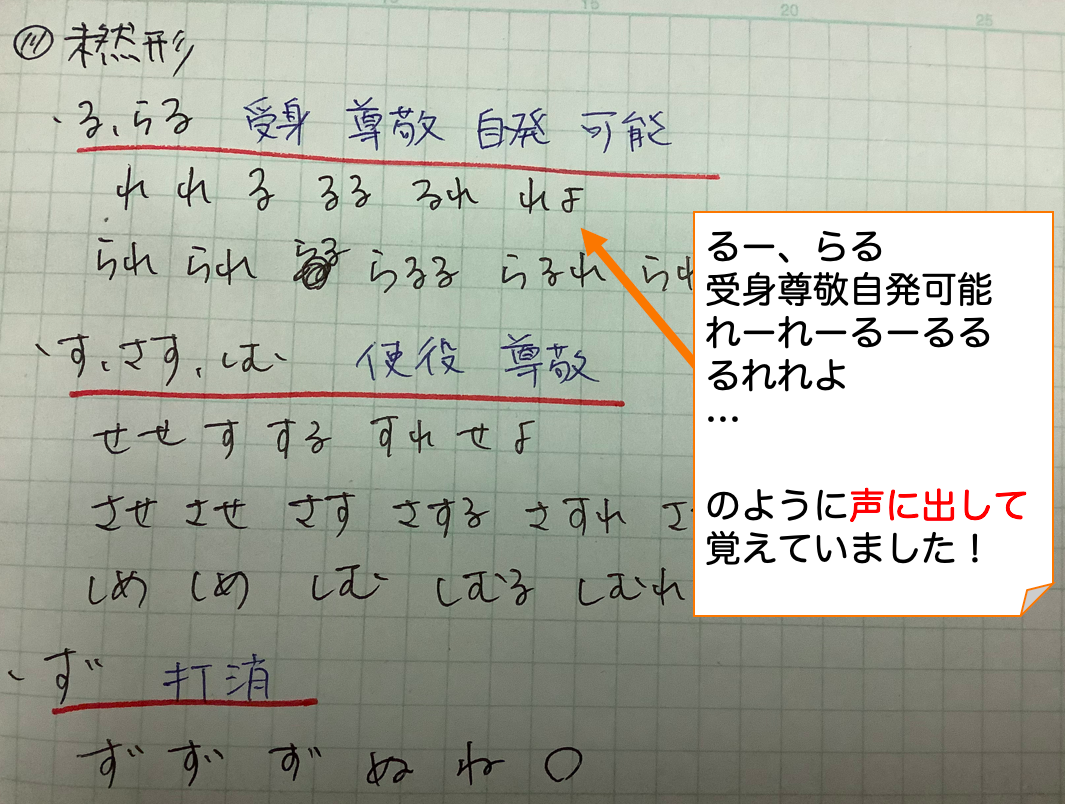

とにかく《声に出すこと》を意識して、リズミカルに「助動詞」「意味」「活用」を声に出し、何も見なくても言えるようになるまで繰り返しました。

毎日続けることは簡単ではないですが、やり続けることで必ず身につけられると思います!

古文助動詞はテンポよく読んで覚えました

こんな成果が!

「ゼミ」の使い方の工夫し、センター本番ではほぼ満点

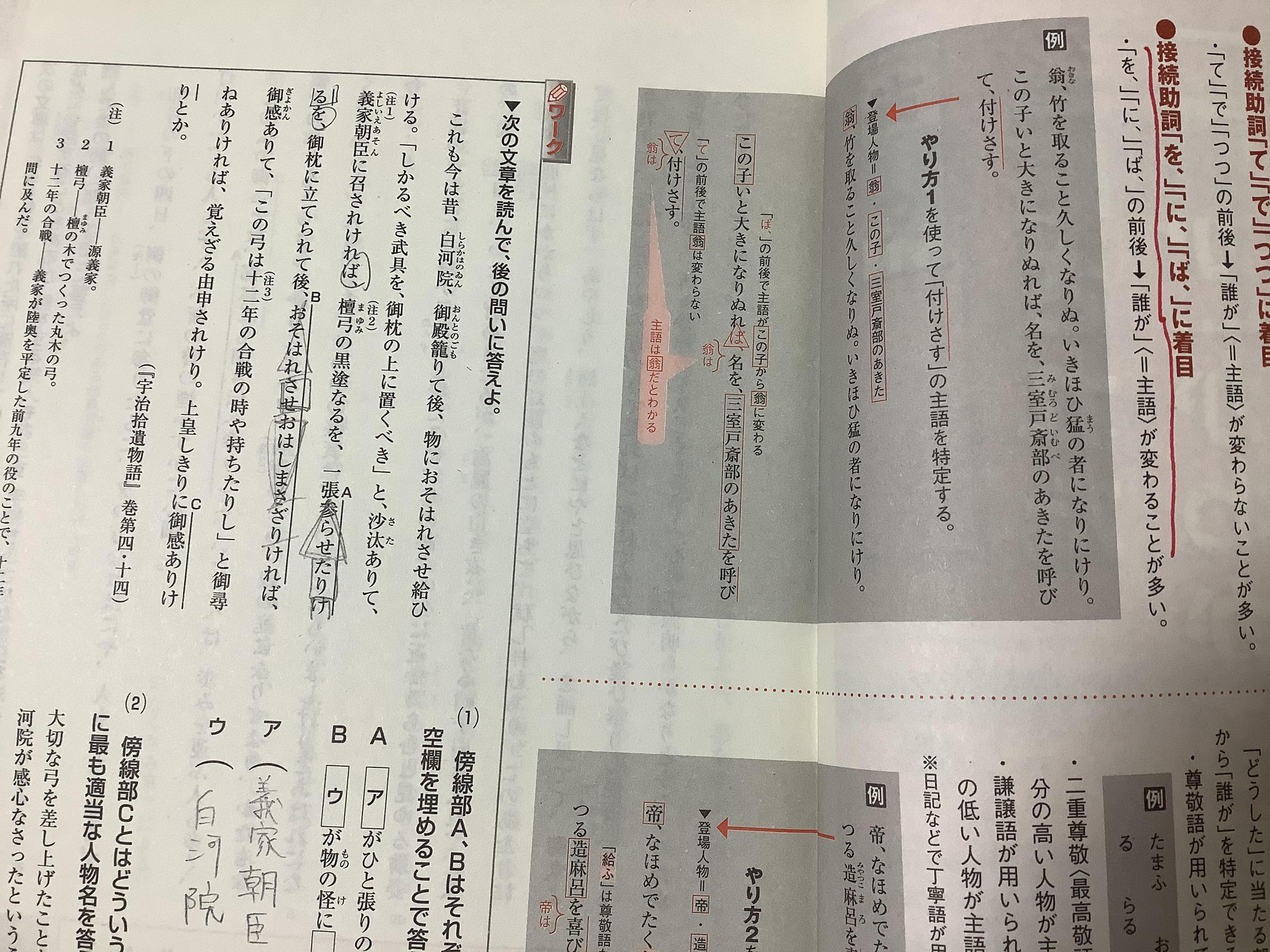

それに加え「ゼミ」では、身につけた基礎知識を《どうやって》読むことにつなげるかを学びました。

文法など基礎知識の定着は自分で行えますが、“古典の読み方”や、何をセンターでの解答選択の根拠にするかといったポイントは自力では押さえにくいと思います。

特に受験勉強を本格的に始めてからは、これらは「ゼミ」を中心に勉強するようにしました。

さらに、『チャレンジ』を使って、自分が書いた現代語訳が本当に正しいかどうかを確認し、その上で授業に参加したことで、古文常識など自分では学びにくい重要事項を聞くことに集中できたように感じています。

以上の積み重ねにより、センター本番ではほぼ満点を取ることができました!

勉強しにくい「主語の省略」も「ゼミ」で攻略!

まとめ

今できることを全力で!

ここまで、僕が古典の苦手を解消した経験を書いてきましたが、それを成し遂げるために最も重要だと感じたことは、「今できることを全力でやる」でした。

初めの頃は中途半端にしか取り組んでいなかったのでほとんど実力がつきませんでしたが、限られた時間の中で、今できる勉強を最大限に行おうと意識して勉強に取り組んだことで、効率的に結果を出せるようになりました。

なので、当たり前のことではあるかもしれないですが、改めて今を大切にし、全力で取り組むことを意識して、苦手を克服してもらえればと思います!

- ※当資料にある「ゼミ」教材名は発表者/書き手(先輩チューター:「ゼミ」出身の大学生)が受講していた当時のものであり、現時点(2019年12月時点)での「ゼミ」会員の方にこれまでに届けられたもの、あるいは今後届けられるものとは異なる場合があります。

- ※『エンカレッジ』とは従来の進研ゼミ受験準備講座・大学受験講座でのメインテキスト名称です。

- ※「合格への100題」はメインテキストにおける入試レベルの実戦演習をするコーナーの名称です。

- ※2019年度の受験準備講座、2020年度大学受験講座における講座内容や「ゼミ」のテキスト名称は発表者が受講していた当時のものから変更になる場合があります。

- ※当資料に「新入試」とある場合は「大学入学共通テスト/平成30年度試行調査(プレテスト)」のことを指しており実際の「大学入学共通テスト」とは異なる場合があります。

- ※入試教科は発表者/書き手の受験当時のものであり今後の入試とは異なる場合があります。